このページの目的

倫理をゼロから始めて、定期テストや共通テストで満点を取りたい人向けの記事です。

前回はアイデンティティの確立について扱いました。まだ見ていない人はこちらから

今回は次の内容を扱います。

- ギリシアの自然哲学の問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

キーワードはこんな感じです。

【キーワード】

自然哲学、ミュトス、ロゴス、ノモス、ホメロス、ヘシオドス、万物の根源(アルケー)

タレス、デモクリトス、ピュタゴラス、ヘラクレイトス、エンペドクレス

今日からいよいよギリシア哲学ですね。抽象的な議論が増えて、なかなかわかりにくいところになります。しかし、初学者にもわかりやすく解説しますので、最後までご覧ください。

今回扱う記事の内容について、何が聞かれる?

今回扱う記事の内容では、どのようなところが共通テストに出るのでしょうか。リストアップしてみましょう。

- 2025年:古代ギリシアの思想家(ヘシオドス、デモクリトス)

- 2024年:古代ギリシア哲学の用語(ノモス、ロゴス、ミュトス、自然観)

- 2023年~2021年:出題なし(古代ギリシア思想は出題あり)

直近2年では今回扱う記事の内容が多く出ています。また、2021年の共通テスト開始から一度も古代ギリシア思想が出なかったことはありません。一番多く出ていたのはソクラテスでした。センター試験でも必ず出題されていることから、キーワードを結びつけて覚える方法では太刀打ちできない問題が出題されるでしょう。一つひとつの思想を説明できるようにしながら、攻略していきましょう。

古代ギリシア思想の考え方を根本から学んでいきます!

ギリシアの哲学ってどのように生まれたの?

本日からギリシアの哲学についてやっていくわけですが、そもそも当時のギリシアはどのような状況だったのでしょうか。

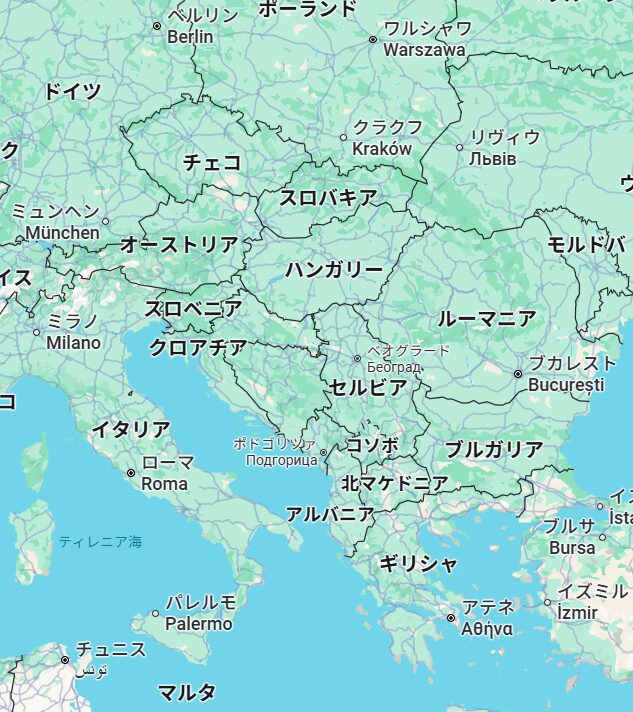

これからお話ししていく内容は紀元前8世紀の話です。おおよそ2800年前の話です。ギリシアでは紀元前8世紀に様々な場所にポリス(都市国家)が成立しました。そしてそこに住んでいた市民は、自らポリスの独立や自治に関与していったのです。それは、ギリシア人自身が自由であることを重んじていたからでした。

そして、ギリシア人は地中海沿岸の各地にポリスを建設するようになります。交易を活発に行い、中東のオリエント文化とも接することになります。これがきっかけとなり、ギリシアの哲学はさまざまな地域に伝わっていくのです。これがギリシア思想の大まかな流れです。

また変わった話ですが、古代ギリシアでは奴隷がいるのが当たり前でした。奴隷に労働を任せることで、市民は時間のゆとり(閑暇、スコレーともいう)ができてきました。その時間のゆとりによって、市民に討論する時間や学問を学ぶ時間ができ、哲学が生まれました。

ギリシア思想にも様々ありますが、その中でも最初に発達したのが自然哲学です。名前通り、自然をどう考えるかという哲学です。まずは古代ギリシア初期にできたこの哲学から学んでいくこととしましょう。

自然哲学が成立するまでのギリシア思想はどのようなもの?

自然哲学が成立するまでのギリシアはどんな感じの考えだったんですか?

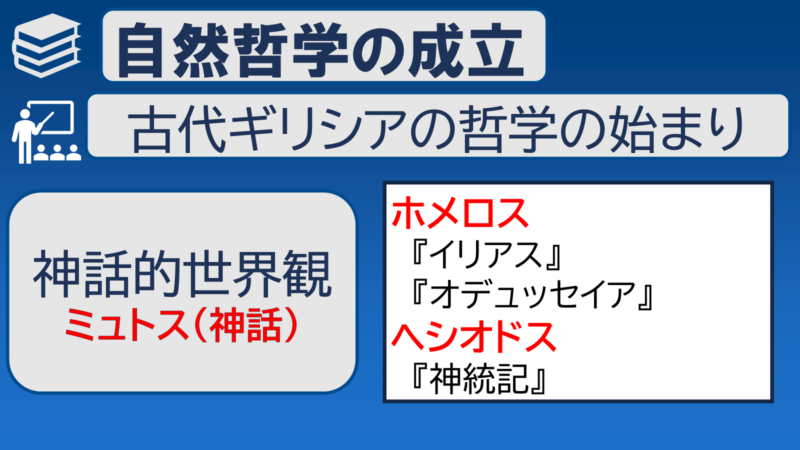

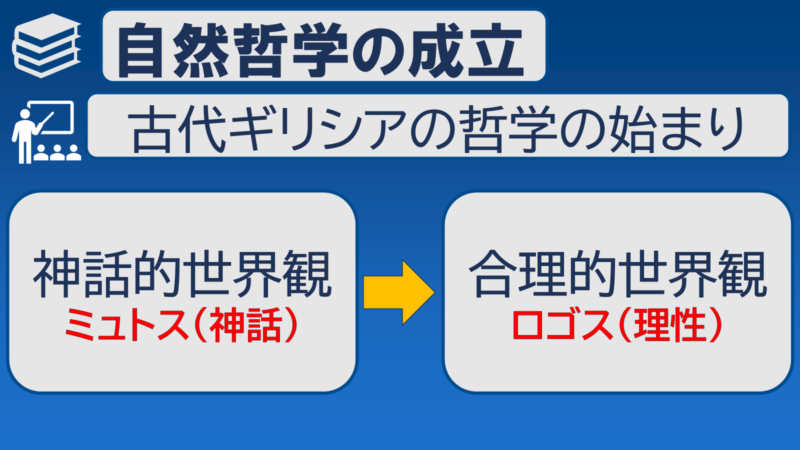

これはどの民族にもいえることですが、人間は自分の周りや自分自身について真実を知ろうとする欲求を有しています。つまり、何かしらについて、自分たちが納得できるような説明をしたくなるのです。そしてその欲求に応えていたのが神話(ミュトス)でした。

古代ギリシアでも神話が発達しました。そして、さまざまなものごとが神々のはたらきと結びつけられて説明されるようになりました。古代ギリシアの神話で主役となるのはオリンポス12神と呼ばれる神々です。もちろんその他の神々もいましたが、いずれにせよ神々のはたらきとしてさまざまなことが説明されました。ホメロスの『イリアス』と『オデュッセイア』では英雄たちとともに神の活躍が描かれ、ヘシオドスの『神統記』では神々の誕生と系譜について語られました。

しかし、このような神話的世界観が支配的だったこのギリシア世界において、イオニア地方に新しい考え方をする人々が現れました。これが現在においても哲学と呼ばれる学問の原点となります。

自然哲学ってどんな思想?

自然哲学ってどんな考えですか?

自然哲学者は神話的世界観を離れ、自然が一定の法則のもとで動いていると考えていました。この法則というのは、今で例えるなら、「地球上の物体には重力がはたらいている」といったことでした。何かしらの秩序(普遍的な法則)がはたらき、自然の世界全体が成り立っているということです。

そして、このような秩序が成り立つ根拠について、人間の理性(ロゴス)のはたらきによって説明することができるとしました。自然哲学者たちはこのような哲学の営みを通して、合理的世界観を形成したのでした。やがて、確固たる秩序をもつと捉えられた自然界全体をコスモスと呼ぶようになりました。

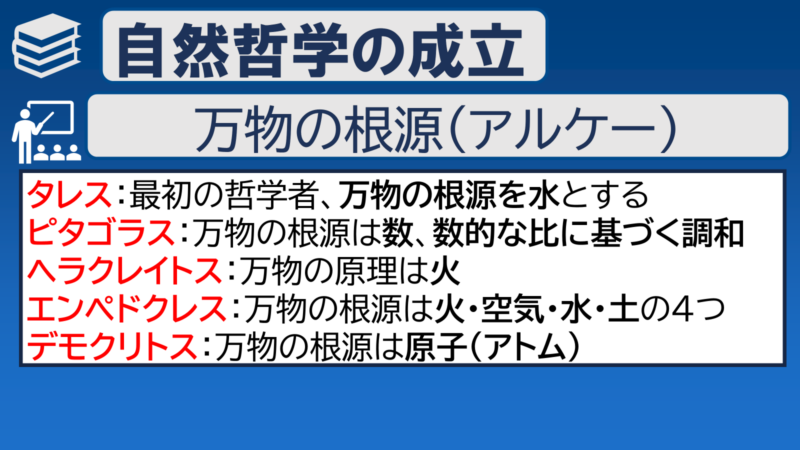

自然哲学者は自然について万物の根源(アルケー)が存在し、それによって秩序をもつ自然界が形成されたと考えました。これについては、何人かを取り上げて覚えていきましょう。

- タレス:最初の哲学者、万物の根源を水とする

- ピタゴラス:万物の根源を数、世界には数的な比に基づく調和がある

- ヘラクレイトス:万物の原理を火とした、「万物は流転する」という言葉で有名

- エンペドクレス:万物の根源を火・空気・水・土の4つとする

- デモクリトス:万物の根源を原子(アトム)とする

とくにこの5人は覚えておきましょう。キーワードは蛍光ペンで引いたところです。

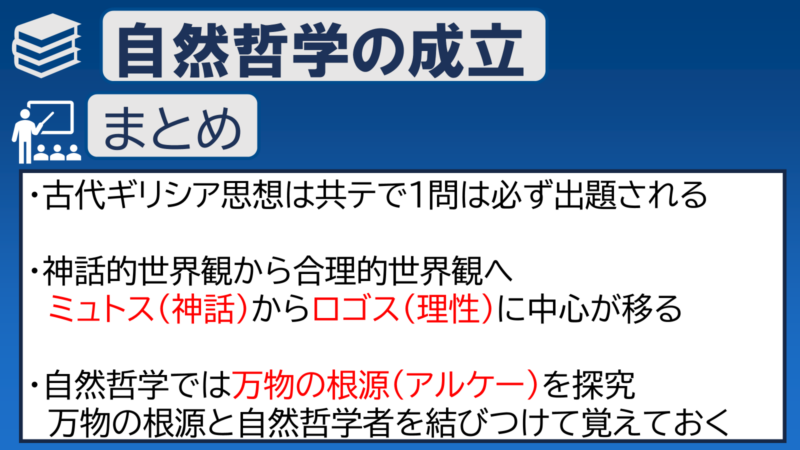

まとめ

まとめに入る前に、皆さんはこの問いについて、どう考えますか?

「哲学」って言葉が出てきたけど、哲学って何?

哲学とは「人間や世界の根源とはどのようなものかを考える」学問です。今回出てきた自然哲学者たちは、「自然の根源は何だろうか?」という問いから出発し、万物の根源(アルケー)があるという考えにたどり着きました。このように、哲学では人間や世界を捉え直すのが当たり前になります。感覚に頼らず、理性の目で物事の本質や真理を観ること(テオーリア、観想という)によって、人間や世界の真理を探るのが、哲学の世界のやり方です。

なお、哲学は英語でPhilosophy(フィロソフィー)といいますが、この語源はフィロソフィア(知を愛する)に由来しています。このことからも、哲学がいかに理性を重んじているのかがよくわかります。

では、まとめに入りましょう。

次はいよいよ哲学の巨人、ソクラテスの考えについて解説します。古代ギリシア思想のなかでも原点となる人物なため、力を入れて解説していきます。ぜひお楽しみに!

コメント