このページの目的

高校倫理の勉強をしていると、必ず登場する人物がいます。それが「ソフィストたち」と「ソクラテス」です。今回は、古代ギリシアの思想家たちがどのように「真理」や「生き方」について考えていたのか、受験生向けに丁寧に解説していきます。

- ソフィストたちの思想について、共通テストレベルの問題を解けるようになる

- ソクラテスの思想について、共通テストレベルの問題を解けるようになる

【キーワード】

ソフィスト、ソクラテス、プロタゴラス、ゴルギアス、無知の知、魂への配慮、問答法、助産術、対話、ディアロゴス、相対主義、懐疑主義、知徳合一、知行合一、福徳一致、徳、アレテー、善く生きる、フィロソフィア

前回は自然哲学について解説しました。見ていない方はこちら。

共通テストでは何が出る?

- 2025年

ソクラテスとソフィスト、自然哲学者の思想について、四択で選ばせる問題(本試験) - 2024年

ソクラテスとソフィストの思想について、四択で選ばせる問題(追試験) - 2023年

ソフィストの主張について、資料から読み取らせる問題(本試験) - 2022年

ゴルギアス(ソフィストの一人)の思想を含む四択問題(本試験)

こちらのテーマは、共通テストでも毎年のように出題される頻出事項です。センター試験の時代から続く定番の出題として、「ソクラテスとソフィストの思想の違い」がよく問われています。

さらに最近では、それぞれのソフィストの思想の違いや、ソクラテスの思想内容を正確に理解できているかどうかを問う問題も増えています。

また、教科書だけでなく、資料文をもとに読み取る形式の出題も目立ってきているため、こうした知識をしっかり整理し、深く理解しておくことがとても重要です。

当時のギリシアはどんな状況だった?

そもそも何ですけど、当時のギリシアってどんな状況だったんですか?

紀元前5世紀ごろのアテネでは、民主政が発展し、市民が政治に直接参加するようになりました。そんななかで、人々の関心は、自然現象の仕組みや神話的な世界観よりも、「人間そのもの」や「社会のしくみ」に向かうようになっていきました。たとえば、「正義とは何か」「善い生き方とはどんなものか」「法律や道徳は絶対のものなのか、それとも人がつくったものなのか」といった、倫理的・政治的な問題が積極的に議論されるようになります。

また、多くの市民が発言権を持つようになったことで、単に話がうまいだけではなく、自分の意見に正当性があるかどうかを論理的に説明する力が求められるようになりました。

こうした背景から、ただの知識ではなく、「自分の頭で考え、言葉で人に伝える力」を重視する流れが生まれ、哲学(フィロソフィア)としてのギリシア思想が大きく発展していったのです。

ソフィストってどんな人たち?

ソフィストってどんな人たちなんですか?

「ソフィスト」とは、アテネで活躍した職業的な教育者・弁論家のことです。彼らは、政治で成功するための話し方や説得技術を有料で教える存在でした。

当時のアテネでは、民会や裁判で自分の主張を通すことが重要視されていました。つまり、雄弁に話すための弁論術を身につけることが「徳(アレテー)」とされていたのです。

ソフィストたちは「徳の教師」を名乗り、相手を説得するための弁論術を教えましたが、その内容は「本当に正しい真実」ではなく、「それが人々にとって真実のように聞こえること」に重点を置いていたのです。

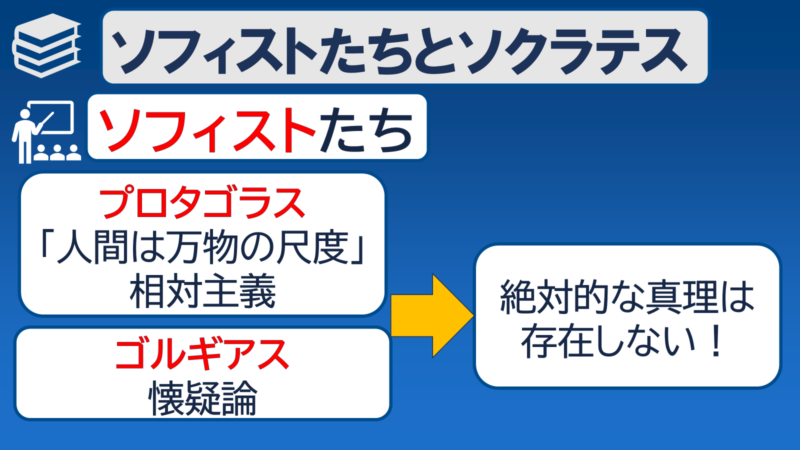

当時のソフィストの一人、プロタゴラスは「人間は万物の尺度である」という言葉を残しました。これは、「絶対的な真理は存在せず、個々人の考え方や感じ方によって真理が変わる」という意味合いの言葉です。このような考えを相対主義と呼びます。

また、別のソフィストであるゴルギアスは、さらに徹底した考えを展開しました。「何も存在しない。存在しても認識できない。認識できても他人に伝えることはできない」という言葉を残しています。これは懐疑論の極致とも言えるものです。彼は、言葉の限界や知識の不確かさを強調し、あらゆる真理を疑う立場を取りました。

このようにソフィストたちは、人を説得することだけに価値を置き、絶対的な真理そのものの存在には否定的でした。

ソクラテスってどんな人?

ソクラテスってどんな人なんですか?

ソフィストの主張に対して、ソクラテスはまったく異なる立場を取りました。彼は、弁論術ではなく、「人間はいかに生きるべきか」「善や正義とは何か」という本質的な問いを大切にした哲学者です。さて、ソクラテスはなぜそのような本質的な問いに立ち帰ったのでしょうか。

ソクラテスはあるとき、デルフォイの神殿で「ソクラテスより賢い者はいない」という神託を受けました。しかし彼自身は「自分は賢い者ではない」という自覚を持っていました。彼はこの信託の意味を知るために、名高い政治家や詩人を訪ねるのでした。

ソクラテスは「実際には賢いものではない者たちが、自らのことを賢い者だと思い込んでいる」ということに気づきます。そして自分が無知であることを自覚しているからこそ、デルフォイの神託で「ソクラテスよりも賢い者はいない」といわれたことにも気づきました。このように、自らが無知であることを自覚することを「無知の知」と呼びます。

彼はこの考えをもとに、政治家や詩人、青年などに質問を投げかけ、対話(ディアロゴス)を通して、自分自身で考え直すよう促しました。これを問答法といいます。問答を通して、相手が矛盾に気づくよう促すことから、産婆術(助産術)とも呼ばれます。

とくに彼が関心事としたのが、善美であること(カロカガティア)でした。ソクラテスは善美であることについて人間は無知であるとし、無知であるからこそ、その探求を進めていく必要があるとしました。

魂への配慮って何?

ソクラテスは「人間にとって最も大切なのは魂である」と考えていました。そして、魂を善くするためには「善とは何か」「正義とは何か」といった問いを探求し続けなければならないと説きました。そして人間は魂を善くすることで善く生きることができるとしました。このことは「魂への配慮(エピメレイア)」と呼ばれます。

ソクラテスは次のような考えを持っていました。

- 知徳合一:善や正を知ることがそのまま徳(アレテー)につながる

- 知行合一:善や正を知れば、正しい行動をとれる

- 福徳一致:徳のある生き方こそ、真の幸福につながる

このように、ソクラテスは善や正を知ることが徳となり、善や正を知ることが真の幸福になると考えました。

まとめ

では、まとめといきましょう。

このスライドはポイントを絞っているので、ソフィストとソクラテスの考え方は記事を追って確認してみてください。

次の記事ではソクラテスの弟子プラトンの思想を解説します。では、また次の記事でお会いしましょう。

コメント