このページの目的

この記事の読者が、倫理をゼロから始めて、共通テストで満点を取れることを目指すという企画です。

今回は次の内容を扱います。

- パーソナリティの形成に関する問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

なお、前回は社会性と道徳性がどのように発達するのかについて、取り扱いました。

見ていない方はこちらからどうぞ!

人間に関わる事項について、何が聞かれる?

人間に関わる事項(青年期、認知と発達など)について、年度ごとに出題事項をまとめてみました。

- 【2025年度】

フランクルの『夜の霧』にまつわる読解問題(本試験)

人間の記憶の仕組み(本試験)

社会的に「大人」となるための条件に関する問題(追試験)

脱中心化と愛着に関する問題(追試験) - 【2024年度】

青年期の発達課題と脱中心化に関する問題(本試験)

防衛機制に関する問題(本試験)

ビッグファイブ(五因子モデル)に関する問題(追試験)

防衛機制に関する問題(本試験) - 【2023年度】

自我の目覚めに関する問題(本試験)

青年期の心理社会的モラトリアムに関する問題(追試験)

このようにリストアップしてみましたが、太字で示したところがおおよそ倫理で頻出事項となります。ただし、2025年度から新課程での大学入試となり、「公共・倫理」というくくりになりました。

学習内容についても、記憶や認知、道徳性や社会性の問題がこれよりも多く出ることが予想されます。実際、2025年度においては大問1つ分が認知に関する問題となっていました。読解問題として出題されることが予想されますが、ある程度はカバーしておいた方が読解問題を解く助けになると思います。

パーソナリティの形成のポイント

パーソナリティの形成に関する問題のポイントはこちら!

- パーソナリティがどのように形成されるか?

- パーソナリティをどのように分類するのか?

この2つが共通テストで出題される事項となります。

パーソナリティって何?

パーソナリティとは、大雑把に言えば「個性」だとか、「人格」という意味の言葉です。例えば、「自分は音楽が好きな人間だ」と言ったとき、あなたの個性の1つに「音楽が好きな人間である」という一面があることになります。

さて、パーソナリティ、すなわち個性や人格が完全に同じ人間がいるのでしょうか。現代においては「クローン」という存在がいますね。遺伝子が完全に一致する個体のことをそう呼んでいます。要は「生き写し」と呼べる存在です。もちろん、クローン人間を作ることは禁止されていますが、もし仮にクローン人間がいた場合、その人間は元々の人間と完全にパーソナリティが一致するのでしょうか?

これについては様々な実験(もちろんクローン人間を用いた実験ではないですよ)をもとに、遺伝と環境の両方が相互に影響するという考えが一般的となっています。このような事項でも、過去に1度出題されています。常識的な話でもありますが、頭の片隅に置いておきましょう。

パーソナリティはどのように理解するべき?(類型論)

このように、人間の数だけパーソナリティの数があると言えるわけですが、自分や他者のパーソナリティについて、どのように理解するべきでしょうか。

実はこの分類法はしばしば共通テストやセンター試験でも問われてきたところです。しっかり学んでいきましょう。

まず、パーソナリティを理解するために、類型論と特性論によるアプローチが考えられます。

類型論とは、パーソナリティをさまざまな要因による特徴から、いくつかの型に分けて説明しようとする考え方です。例えばですが、クレッチマーという人物が有名です。クレッチマーは「体型によってその人間の性格が決まる」と考えました。もっと具体的に言えば、以下のようにいくつかの型に分けました。

- 細長型:非社交的、静か、無口、控えめ、内気

- 肥満型:社交的、親切、温厚、開放的

- 闘士型:根気強い、頑固、几帳面

人の体型をもとに性格を分けるという考え方はおおよそ一般的ではありませんね。実際、現在では多くの疑問を呈されている考えです。正直あまり表沙汰に話すべき内容ではありません。

また、他にもユングやシュプランガーという人物が類型論では有名です。ユングは4つの性格に「内向型・外向型」という2つのパターンを組み合わせた8パターンの類型論で有名です。また、シュプランガーはその人の価値観の違いによって6つの類型に分類しました。例えば、物事を損得で考える人は「経済型」と分類したり、宗教への関心が強い人は「宗教型」と分類したりしました。

類型論は人の性格を大雑把に理解する上では便利ではありますが、普通に考えれば人間の性格を数パターンで分けきれるわけがありません。そのため、類型化されていない人を無視してしまうことや、性格について変わらないものと見なすことが問題点として挙げられます。

パーソナリティはどのように理解すべき?(特性論)

次に、特性論についてお話していきます。

特性論とは、性格の特徴をあらわすいくつかの性格特性を選び、その人がその特性をどのぐらい有しているのかを記述することによって、その人の性格を表現することを目指した考え方です。

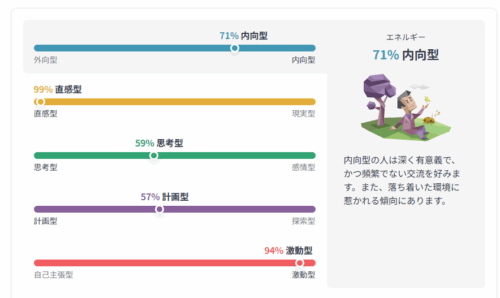

倫理の教科書で取り上げられるのはビッグファイブと呼ばれる特性論です。これは5つの因子(性格を決める要素)から性格を記述する方法です。

実は現在の性格診断のなかには、このビッグファイブをもとにつくられているものもあります。その例として、MBTIが挙げられます。一時期、この性格診断が流行っていましたね。ちなみに私はINTJ-T「建築家」として診断されました。

このように身近な例としてMBTIが挙げられるビッグファイブですが、実は2024年度の共通テスト(追試験)で出題されています。以前までのセンター試験ではあまり出題されませんでしたが、共通テストに入ってからは人間性に関わる事項の出題が増えています。なので、このビッグファイブも頭の片隅に置いておきましょう。キーワードは「5つの特性によって性格を記述する」ですよ。

青年期とパーソナリティはどのように関係があるの?

青年期に入ると、パーソナリティを形成するもう1つの要因となる、個人の主体的な努力が始まるとされています。他者と比較することで、優れた人間に憧れたり、逆に自分を嫌悪したり、劣等感にさいなまれたりすることもあります。しかし、それらを原動力として自分を変えたいと望み、自らが主体的に努力し始めます。これには個人差があるので、長続きしない場合もあります。

これについては、アドラーが説明を加えています。アドラーは、人間は劣等感を克服しようと努力することによって成長していくとしています。そして、劣等感を克服しようとする心のはたらきを補償と呼びました。現代でもアドラー心理学は参考にされますし、このぐらいは共通テスト対策として付け加えておいた方が良いでしょう。

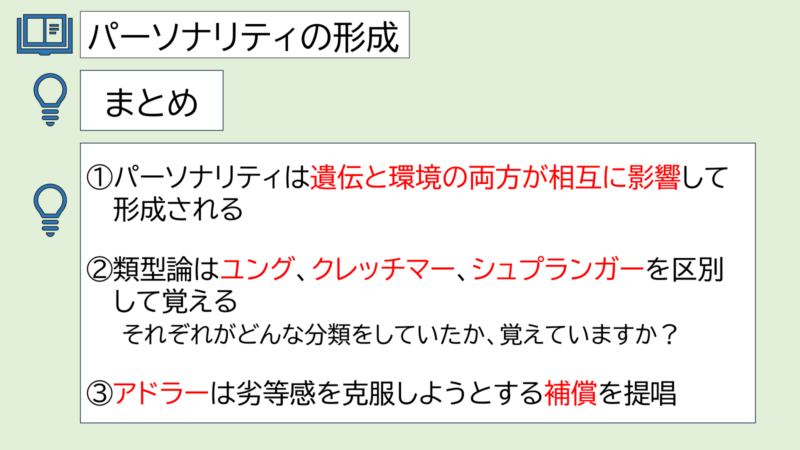

まとめ

では、本記事のまとめといきましょう。

- パーソナリティの形成要因については遺伝と環境の両方が相互に影響する考えが主流

- 類型論はユング、クレッチマー、シュプランガーを区別して覚える!

- 特性論はビッグファイブが一番出やすい!

- アドラーは劣等感を克服しようとする補償という心のはたらきを提唱した!

次回は、人間がどのような欲求を覚えるのか、そして理解が難しいマズローの欲求階層説について解説していきます。では、別の記事でまたお会いしましょう!

コメント