この記事が対象としている方

- 大学入試で倫理を使う受験生

- 定期テストや日常学習で倫理を勉強している高校生

- 東洋思想、とくに老子や荘子の考えを理解したい人

【この記事のキーワード】

老子、荘子、道、無為自然、無欲恬淡、柔弱謙下、小国寡民、万物斉同、心斎坐忘、逍遥遊、真人、無用の用

前回の記事では、孔子や孟子などの儒家の思想を学びましたね。今回は、それとは対照的に「自然に生きること」を重んじた老子と荘子の考え――いわゆる老荘思想について学びましょう。人間社会のルールや名誉にとらわれず、ありのままに生きるという彼らの思想は、現代にも通じる深いメッセージを持っています。

老子の思想 ― 「道」と無為自然

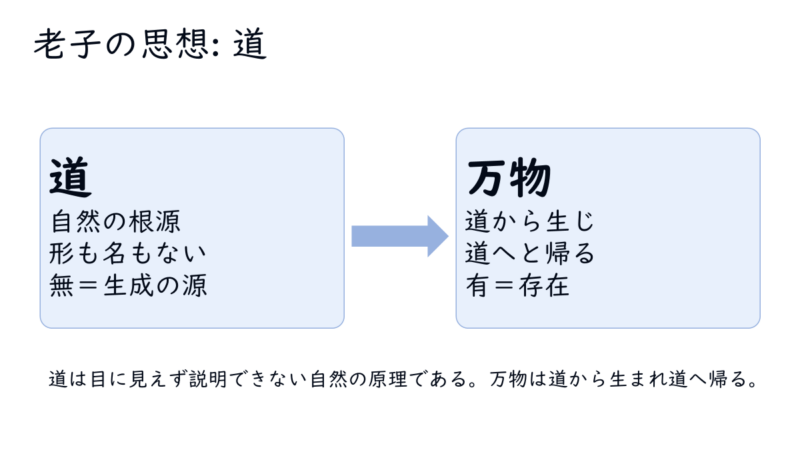

老子は、「万物の根源」を道(タオ)と呼びました。道とは、世界のあらゆるものを生み出し、成り立たせるはたらきのこと。けれども、それは人間の知恵や感覚では理解できません。そのため老子は、道を「無」とも表現しました。

老子の言葉「大道廃れて仁義あり」は有名です。これは、儒家が説く「仁義」などの道徳は、もともとの自然なあり方(大道)が失われたからこそ必要になった、という批判を含んでいます。つまり、作られた道徳よりも、自然のままの秩序を大切にしようという考え方です。

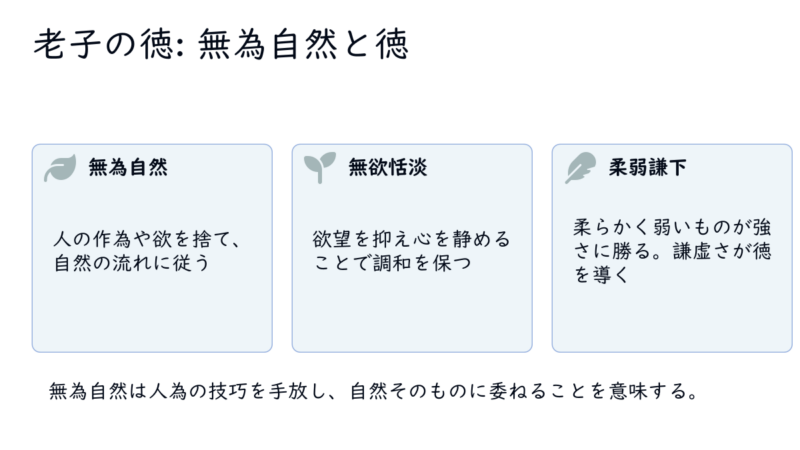

老子の理想は「無為自然」――つまり、人が何かを無理に変えようとせず、あるがままに生きることです。政治もまた、支配者があれこれ干渉するより、民の自然な生活にまかせるべきだと説きました。これが無為の政治です。

老子は、理想の社会を「小国寡民」――小さくて質素な共同体として描きます。人々が欲を抑え、素朴に暮らす世界こそが、真の幸福だというのです。そのために大切なのが、「無欲恬淡」=欲を抑え静かに生きること、そして「柔弱謙下」=柔らかく謙虚でいること。このような心の持ち方が、老子の理想とする人間像です。

荘子の思想 ― 万物斉同と逍遥遊

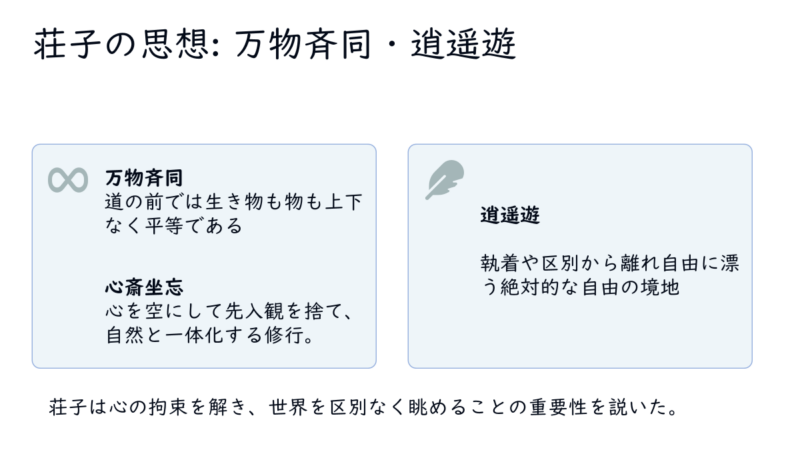

老子の思想をさらに発展させたのが荘子です。彼は、政治や社会から離れ、個人の心の自由を重んじました。荘子の中心となる考えは、「万物斉同」――すべてのものは道のもとで等しく、差別も優劣もない、というものです。

人は知識や感覚にとらわれると、本当の自由を失ってしまいます。そこで荘子は、心を空っぽにして知識を忘れる「心斎坐忘」を説きます。これによって、世界と一体となる自由な境地に達することができるのです。

そして荘子は、あらゆる対立や区別をこえて、のびのびと生きる境地を「逍遥遊(しょうようゆう)」と呼びました。そこに至った人を「真人(しんじん)」あるいは「至人」といい、理想の人間像としました。

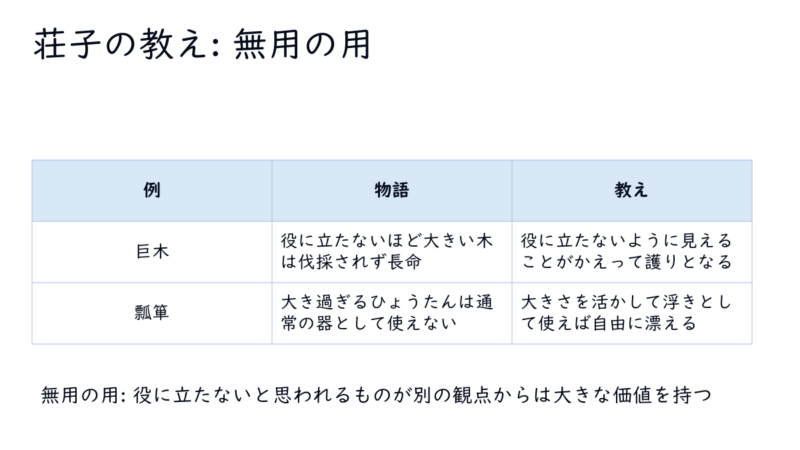

荘子の思想は、現実社会への批判だけでなく、人間の生き方を深く見つめ直すものでした。彼の言葉「無用の用」――一見役に立たないものが、実は大切な意味を持つ、という考え方は、現代社会への鋭いメッセージでもあります。

老荘思想の意義と現代へのつながり

老荘思想は、儒家のように社会の秩序を重んじるのではなく、むしろその枠をこえて「自然に生きること」「執着をすてること」を重視しました。この点で儒家とは対照的ですが、人間の内面の自由を追求したという意味で、後の仏教思想にも大きな影響を与えました。

また、「知足安分(足るを知り、分を守る)」という考え方は、大量生産・大量消費の現代社会に対しても警鐘を鳴らすものです。老荘思想は、私たちが「ほんとうの幸せとは何か」を問い直すヒントを与えてくれます。

まとめ

まとめ

- 老荘思想は「自然にまかせる生き方」を説く。

- 老子は道を万物の根源とし、無為自然を理想とした。

- 荘子は万物斉同・逍遥遊を説き、心の自由を重視した。

- 無用の用・知足安分など、現代にも通じる考えが多い。

- 儒家との対比で整理すると理解しやすい。

老子と荘子の教えは、「人間中心の考え」からいったん離れ、自然と調和して生きることを第一とします。儒家との違いもおさえておきましょう。

次回からは西洋思想について見ていきましょう。お楽しみに!

コメント