この記事の目的

この記事の読者が、倫理をゼロから始めて、共通テストで満点を取れることを目指して執筆しているシリーズです。

今回は次の内容を扱います。

- アイデンティティに関わる問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

【キーワード】

ライフサイクル、エリクソン、アイデンティティの確立、アイデンティティの拡散

アイデンティティの危機、青年期の発達課題、オルポート、成熟した人格の条件

ハヴィガースト

前回は欲求不満と葛藤、防衛機制について取り扱いました。その記事はこちらからどうぞ!

今回扱う内容もセンター試験、共通テストで頻出です。読解問題でもおそらく扱われるので、前提知識という意味でも必ずおさえておきましょう。

共通テストではどのように聞かれる?

今回取り扱う内容は共通テストでどのように聞かれるのでしょうか。例えばですが、今回取り上げるハヴィガーストの発達課題については、2024年の共通テスト(本試験)で出題されています。また、頻出事項のエリクソンの発達課題については2022年の共通テスト(本試験)で出題されています。

おおよそ発達課題(アイデンティティの確立)については2年に1度出題されているというデータです。しかしながら、新課程に入り、人間の認知などの事項が出題されることを考えると、さらに1問出れば良いという感じでしょう。

しかし、その1問を確実に取ることを考えれば、青年期の発達課題についてしっかり抑える必要があるでしょう。また、出題こそされてはいないものの、誤答の選択肢に名前が出てくることもあります。そのときにすぐ誤答だとわかれば、落ち着いて解答するだけの時間も生まれてきます。

エリクソンの青年期の発達課題とは?

最初の記事でも出てきた、アメリカの心理学者エリクソンは、人の一生を8つの発達段階(ライフサイクル)に分けました。そして、それぞれの発達段階について達成されなければならない発達課題があるとしました。まず、8つの発達段階とその段階で達成されるべき発達課題について、リストアップしますね。

- 乳児期:基本的信頼

- 幼児期:自律

- 児童期:自発性

- 学童期:勤勉

- 青年期:アイデンティティの確立

- 初期成人期:親密

- 成人期:世代性(次の世代を確立させ、導くこと)

- 老年期:自我の統合

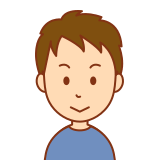

アイデンティティという聞き慣れない言葉が出てきましたね。アイデンティティとは「自分が自分である」という意識をそのように呼びます。例えばですが、加藤さんがこのようなことを言っていたとします。

僕は横浜に住んでる人間で、横浜のことが大好きなんだ!

このとき、加藤さんのアイデンティティには「横浜市民であること」という要素があることになります。もっと簡潔に言い換えれば、加藤さんにとって「横浜市民であること」は自分の一要素になっています。このようにして人間は「自分が自分である」という意識を育んでいきます。この意識をアイデンティティと呼んでいるわけです。

さて、さっきの表を見て「えっ、これだけあるの!?」と思うかもしれませんが、ツボをおさえて覚えていきます。青年期のアイデンティティの確立を確実に覚えます。これ以外の発達段階/発達課題の出題はあまりにも少ないので、ほぼ出ないものと思って大丈夫です。正直、他のところを覚えた方がはるかに得点になりやすいです。

そして、それぞれの発達課題について「失敗」した状態もあります。これについても、青年期のものを確実に覚えましょう。青年期の発達課題が失敗した状態をアイデンティティの拡散と呼びます。

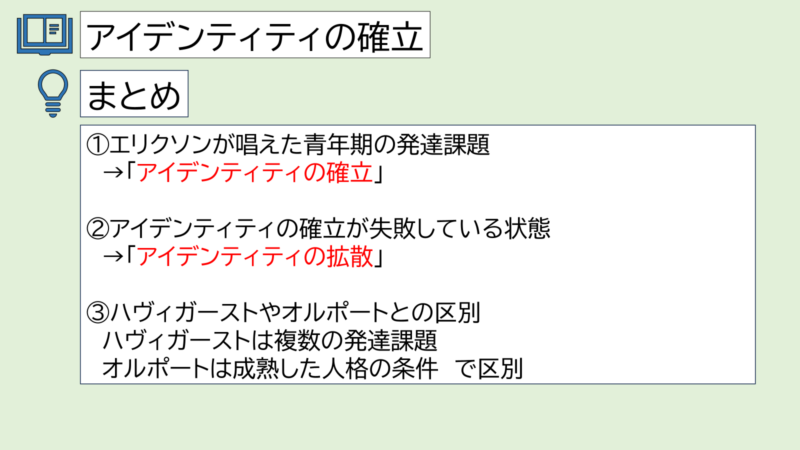

ここの要点は次の通りです。

- エリクソンが8つの発達段階(ライフサイクル)を考案した

- 青年期の発達課題はアイデンティティの確立で、これが失敗するとアイデンティティの拡散といわれる

覚えることが多い分、覚えなくても得点になりにくい分はざっくりと省きました。その分、得点になりやすい分はしっかり覚えましょう。

アイデンティティの確立vsアイデンティティの拡散

青年期の発達課題について、アイデンティティの確立というキーワードを示しました。では、アイデンティティの確立とはどのようになされるのでしょうか?

青年期では「自分って何者なんだろう」と自問自答することがよくあるかと思います。アイデンティティの確立とは「自分って何者なんだろう」という問いに答えることだといわれます。もっと言えば、無自覚な一面をもつ自分と、理想の自分を重ね合わせて、一貫した自分を作り上げるということです。

役割実験、覚えてましたか?

もちろん、これは簡単にできるようなことではありません。青年期の若者のなかには「本当の自分って何だろう」と悩み、「自分は何をすればいいのかがわからない」という状態に陥ることもあります。これをアイデンティティの拡散と呼びます。このような状況に陥ると、青年は活力を奪われていくことになります。その結果として、何事にも無関心になったり、無感動になったりすることがあります。このような現象は特に学生によくみられ、ステューデント・アパシーと呼ばれます。

これをアイデンティティの拡散と呼びます。アイデンティティの危機と呼ばれることもありますね。

なお、このようなアイデンティティの危機は必ずしも青年期に限りません。例えば、中高年期になり、生き方を変えていく中で改めてアイデンティティの確立が求められることがあります。

ほかの青年期の発達課題は?

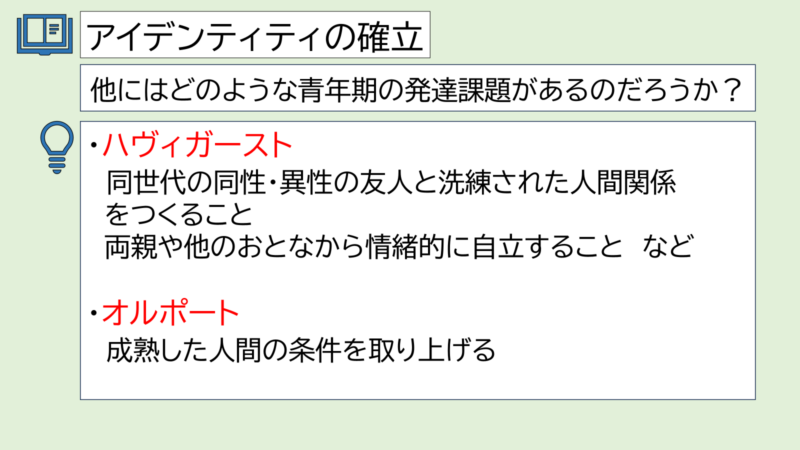

これまで紹介してきたのはエリクソンが唱えた青年期の発達課題ですが、他にも青年期の発達課題について説明している人物がいます。

ハヴィガーストは、青年期の発達課題として以下のようなものを挙げています。

- 同世代の同性・異性の友人と洗練された人間関係をつくること

- 社会的な役割を理解すること

- 両親や他のおとなから情緒的に自立すること

- 経済的自立、職業選択や結婚、家庭生活のための準備をすること

- 社会的責任のある行動を求め、かつなしとげること

- 価値や倫理の体系を学習し、適切な科学的世界像を形成すること

これらすべてを覚える必要はありません。エリクソンとの大きな違いは、発達課題が複数あることです。そのため、このような言葉を聞いたときに、「この青年期の発達課題を挙げたのはハヴィガーストである」と区別できれば(共通テスト対策としては)十分です。

また、成熟した人格の条件として、オルポートは次のようなものを取り上げています。

- 広く拡大された自意識

- 温かい人間関係の構築

- 情緒安定と自己受容

- 現実に従って知覚し、思考する

- 自己の客観視

- 人生観の確立

これもすべてを覚える必要は一切ありません。エリクソンやハヴィガーストとは異なり、成熟した人格の条件という表現が用いられていることにも注目です。

まとめ

では、本記事のまとめといきましょう。

ハヴィガーストやオルポートの区別は少し優先順位が下がります。

次回からいよいよ、古代ギリシアの哲学について取り扱っていきます。最初はキーワードの説明が多くて、慣れないと大変だと思います。一緒に頑張っていきましょうね。

また、番外編として先哲がどのように人間を見ていたかについても記事にしていきます。こちらは共通テストではあまり出題がないので、番外編とさせていただきます。

では、次の記事でお会いしましょう!

コメント