本記事の目的

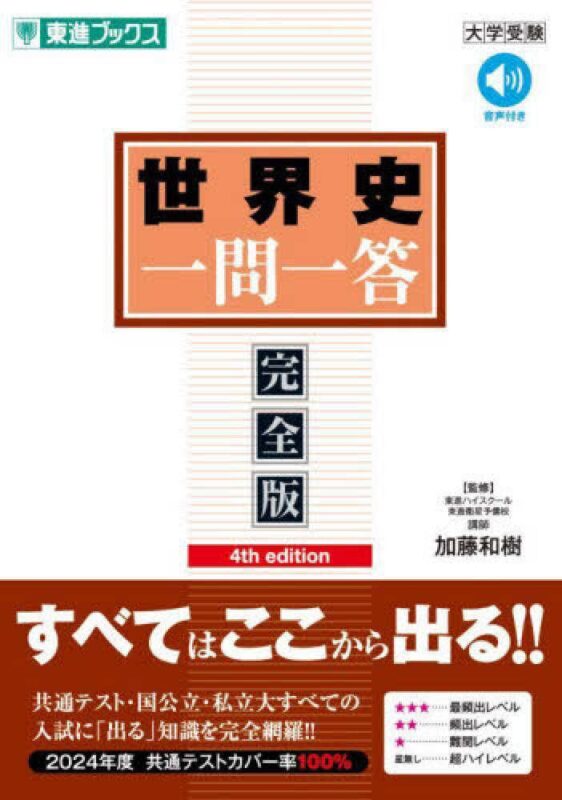

本記事では、2024年7月に東進ブックスから出版された『世界史 一問一答 4th edition』のレビューをしていきたいと思います。

書籍名:『世界史 一問一答 4th edition』

関連科目:世界史探究、歴史総合

どんな参考書なの?

東進ブックスが出している「一問一答シリーズ」は、ページの左側に問題、右側に答えが載っています。問題のキーワードや答えは赤色で書かれているので、赤シートで隠しながら知識をすぐに確認することができます。スキマ時間で少しずつ覚えていくのに向いています。

その中でも『世界史 一問一答』シリーズは、著者が何度か入れ替わっています。今回紹介するのは4th editionですが、はっきり言って3rd editionよりかなり質が良くなっています。両方とも加藤和樹先生が執筆していますが、4th editionの方が頻出事項の取捨選択が洗練されています。そのため、4th editionを買い直す価値は十分にあるでしょう。

『世界史 一問一答』の特徴として、身につける知識の優先度が★の数で表されていることが第一にあるでしょう。そのため、国公立大学や私立大学で世界史を利用する人はもちろん、共通テストでしか世界史を使わない人にもオススメできます。

また、ほとんどの一問一答が大学入試からつくられています。そのため、大学入試に出る形で知識をおさらいすることができます。スキマ時間で少しずつやるのであれば、入試に出る形で知識を確認したいですよね。そういった意味でも、良く練られていると思います。

どんな風に使えばいいの?どんな勉強法がいい?

前提として、この参考書は他の解説系参考書や資料集を用いることで、初めて本領を発揮します。一問一答だけで暗記しようとする方法は、大学の個別試験にも対応できなくなる原因ですし、共通テストにも対応しにくくなります。

では、この参考書はどのように用いるべきなのでしょうか。まずは教科書や参考書を使って、通史を学んでください。そして通史で区切りが良いところまで終わったら、この一問一答の出番です。その日やった内容の一問一答を解いてみましょう。すると、自分がうろ覚えな知識がわかるでしょう。うろ覚えだった問題には問題の左側にチェックマークをつけて、復習の参考にしましょう。(私は何度も復習するために「正」の字を書いていました)

また、復習するタイミングも重要です。皆さんは「エビングハウスの忘却曲線」をご存じでしょうか。難しい説明は省きますが、記憶を定着するためには次のようなことが重要だとされています。

- 苦手なことほど、学んだらすぐに復習する

- 時代の流れ(ストーリー)を意識して覚える

- 覚えたことをアウトプットする

とくに東進の一問一答の構成は時代の流れについてかなり工夫されています。問いの順番が時系列順になっていることは当然のことですが、ヨコの(地域別の)歴史も意識されています。また、問いの下にはコラムがついており、入試で狙われるポイントがまとまっていることもあります。覚えたことをアウトプットするという機能において、東進の一問一答はうってつけです。

向き不向きは?

この参考書をオススメできるのは、受験世界史の基本的な知識を効率的に確認したい人です。逆に言えば、もうすでに受験世界史の基本的な知識を身につけている人には向いていません。他の問題集をあたるべきでしょう。さまざまな出版社から出ている、大学入試の問題を改題した問題集がうってつけでしょう。東進からも問題集が出ていますが、若干古いです。

また、一問一答のみで大学入試に対応することは100%できません。そのため、別に共通テストの過去問題集や個別試験の過去問を解く必要が出てきます。あくまでも基本的な知識を確認するために用いるべきでしょう。

さらに言えば、受験世界史のなかでも私大は細かい知識を聞いてくることが多々あります。私大の世界史で高得点をとりたい場合、東進の一問一答以外にも学研ブックスの『斎藤の世界史一問一答』が選択肢に入ります。こちらはより私大の入試に出てくる可能性の高い用語をカバーしています。これに関しては、書店で実際に手を取ってみるのも良いでしょう。

まとめ

一問一答系の参考書はすごく扱いが難しいです。そのため、その向き不向きを理解して正しく使えるのかが受験の合格に直結します。自分に合った一問一答の参考書をぜひ探してみてください。この記事がその一助になれば幸いです。

では、次の記事でお会いしましょう!

コメント