このページの目的

この記事の読者が、倫理をゼロから始めて、共通テストで満点を取れることを目指すという企画です。

今回は次の内容を扱います。

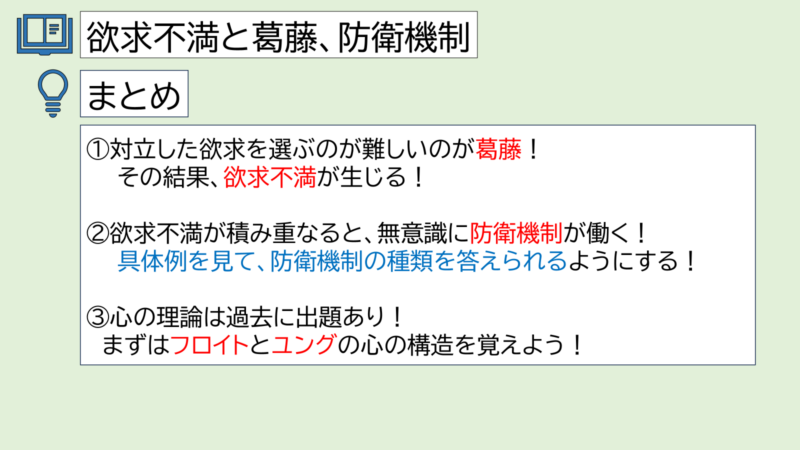

- 葛藤や欲求不満に関する問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

- 防衛機制に関する問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

なお、前回はマズローの欲求階層説と内発的動機づけ・外発的動機づけについて、取り扱いました。見ていない方はこちらからどうぞ!

今回扱う記事の内容について、何が聞かれる?

今回扱うのは葛藤と欲求不満、防衛機制についてですが、この内容が共通テストでどのように出ているのでしょうか?

欲求不満や防衛機制については2024年共通テスト(本試験)で出題されています。さらに、同じ年の追試験でも葛藤や防衛機制に関する問題が出題されています。

また、2021年共通テスト(本試験)でも防衛機制の理論に関する問題が出題されました。センター試験時代も含めると、おおよそ2-3年に一度は葛藤や欲求不満、防衛機制に関する出題があることになります。つまり、共通テストの頻出事項となります。

逆に言えば、この内容を理解してしまえば、2、3点はボーナス点になります。これをやらずして何をやるのでしょうか。頻出事項だからこそ、しっかりとこっちも点数を狙っていきましょう。

欲求不満と葛藤、防衛機制のポイント

ということで、今回のポイントはこちらです。

- 葛藤と欲求不満、防衛機制の関係性を捉える!

- 防衛機制の種類について、完璧に区別できるようになる!

- 防衛機制の理論について、説明できるようになる!

これらをふまえれば、この分野の得点は堅くなるでしょう。今回も頑張っていきましょうね。

葛藤って何?

前回では、人間には生まれながらに欲求があるという話をしました。しかしながら、すべての欲求が実現可能なわけではありません。

例えばですが、小学生が「ケーキを食べたいけど、どら焼きも食べたい。だけど、2つとも買うお金はない」という欲求を持っているとします。このようなとき、小学生には「ケーキを食べたい」と「どら焼きも食べたい」という2つの欲求が生じていますが、どちらかの欲求を実現することはできなくなります。

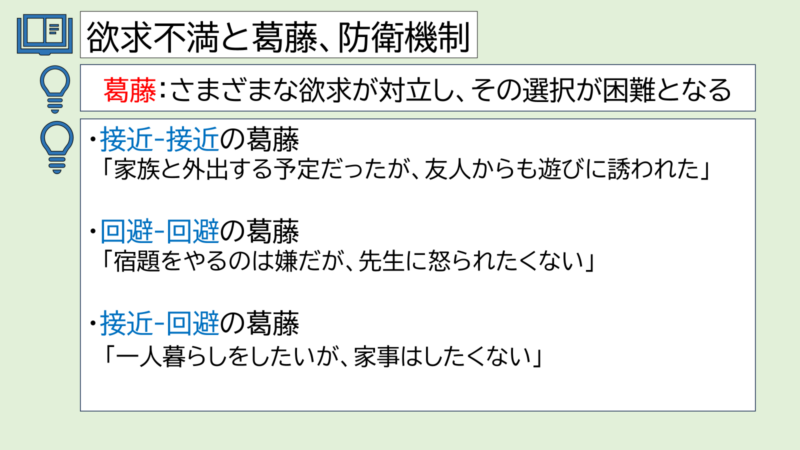

このように、さまざまな欲求の間で対立が生じ、その選択が困難となることを葛藤と呼びます。この葛藤の種類についてレヴィンがいくつかのパターンに整理してくれています。これを書けるようになる必要はありませんが、共通テストでこの用語を見たときに正しいものを選べるようにしておきましょう。ちなみに、過去にセンター試験で出題されたことがあります。

- 接近-接近の葛藤

例:家族と外出する予定だったが、友人からも遊びに誘われた。 - 回避-回避の葛藤

例:宿題をやるのは嫌だが、先生に怒られたくない - 接近-回避の葛藤

例:一人暮らしをしたいが、家事をしたくない

ここでの「接近」は「何かをしたいという欲求」です。逆に、ここでの「回避」は「何かをしたくないという欲求」です。これがわかっていれば、正しい具体例を選ばせる問題でも正解できます。過去にセンター試験で出題されたときは、それぞれの葛藤について、正しい具体例を選ばせる問題として出題されました。

さて、欲求を実現できないことがあるのはわかりましたが、それに対して人間はどうするのでしょう。欲求が実現できない状況に対して、人間は適応していきます。それが上手くいけば良いのですが、上手くいかないときもあります。上手くいかないときについて、次にお話しします。

欲求不満って何?

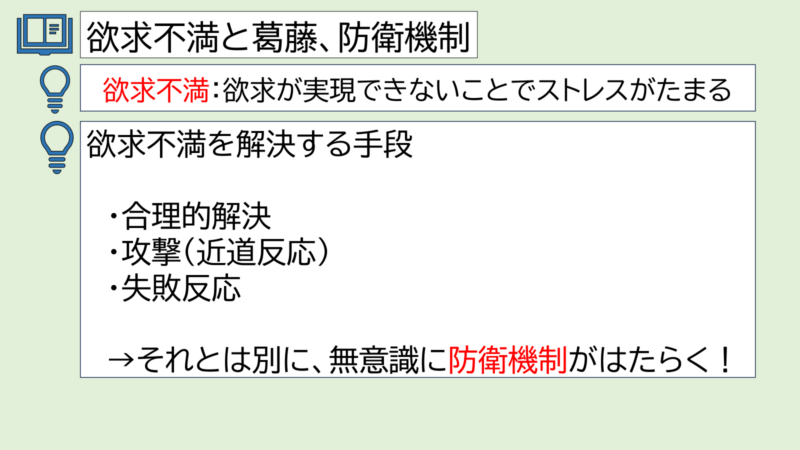

欲求が実現できない状況は、大なり小なり人間にストレスを与えます。これを欲求不満(フラストレーション)と呼びます。

この欲求不満が累積すると、攻撃行動や退行、目標がない行動が誘発されます。そうならないためにも、適度なストレス解消をしたり、欲求不満への耐性を高める必要があります。

さて、共通テストで出るのは、この欲求不満が累積した際にみられる心の仕組みについてです。そもそもですが、欲求不満を解決するためには、3つの手段があります。

- 合理的解決:要求水準の切り下げや回り道などによって解決する

例:本を買うお金がないので、バイトをして本を買った - 攻撃(近道反応):衝動的な攻撃や破壊でストレスを解消する

- 失敗反応:欲求不満を解消できない

しかし、欲求不満が累積すると、無意識に心を守ろうとするメカニズムが働きます。これを防衛機制と呼んでいます。精神分析学者のフロイトが理論化しました。

防衛機制にはどんな種類があるの?

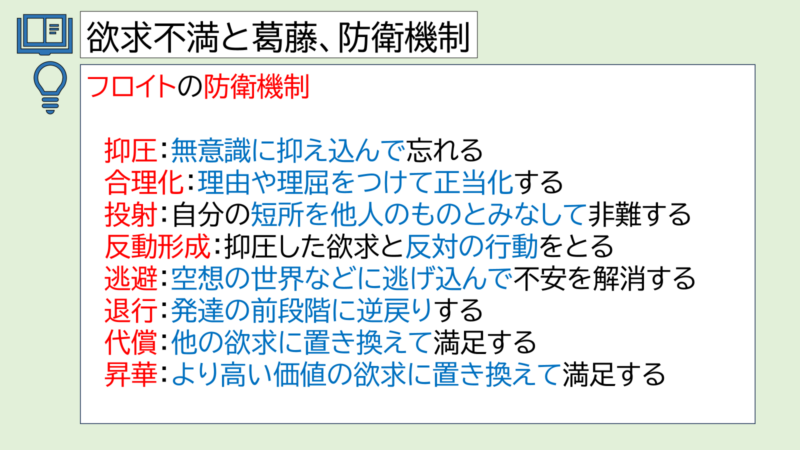

防衛機制に関する問題の9割は、それぞれの種類と具体例を選ばせる問題です。まずは、防衛機制の種類を列挙してみましょう。

- 抑圧:欲求不満や不安を無意識に抑え込んで忘却する

例:価格が高くて買えなかった本のことを忘れてしまう - 合理化:もっともらしい理由や理屈をつけて正当化する

例:高いところにあるブドウに対して、「どうせあれはすっぱいから」と思う - 同一視:他者の長所を自分のものとみなして満足する

例:尊敬する人と自己を重ねる - 投射:自分の短所を他人のものとみなして非難する

例:職場で上司に怒られた人が「上司はいつも俺を嫌っている」と感じる - 反動形成:抑圧した欲求と反対の行動をとる

例:自分の好きな人に冷たくしてしまう - 逃避:空想の世界などに逃げ込んで不安を解消する

例:試験が近いのにゲームばかりしてしまう - 退行:幼児期など発達の前段階に逆戻りする

例:大人が強いストレスを感じて、泣いたり駄々をこねる - 代償:他の欲求に置き換えて満足する

例:子どもがいないから、猫をかわいがって満足する - 昇華:より高い価値の欲求に置き換えて満足する

例:失恋をしたから、猛勉強をして難関校に合格した

覚えなければならない防衛機制の種類はこんな感じです。特に蛍光ペンで線を引いたところが他の種類と区別できるポイントです。スキマ時間を上手に使って、攻略していきましょう。

心の理論って何?

さて、本筋からは離れますが、精神分析学者のフロイトが出てきたので、共通テストに出題されたことがある心の理論について、確認していきます。

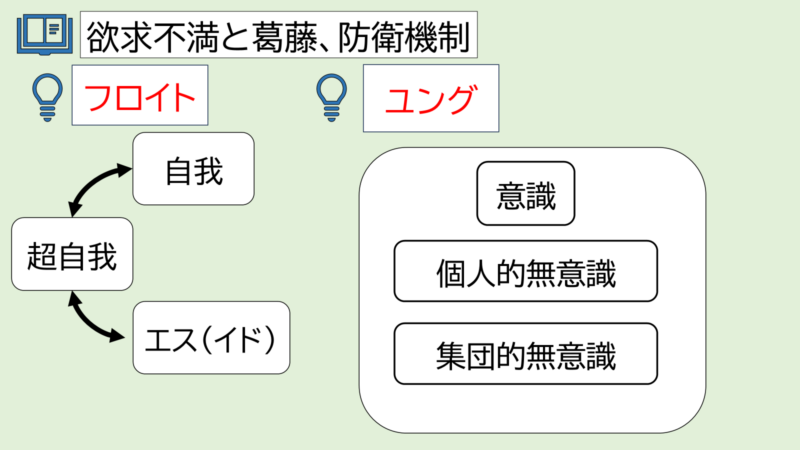

まず、心の理論で覚えなければならない人物はフロイトとユングです。

フロイトは、心の構造を欲望の源泉であるエス(イド)、良心を担う超自我、そしてエス(イド)と超自我を調停する自我に分けました。下に図も載せておきますので、図で覚えておきましょう。

ユングは、心の構造として、意識が表層にあり、その奥に個人的無意識があるとしました。そのうえ、個人的無意識のさらに奥に集団的(普遍的)無意識があるとしました。集団的無意識の中には元型と呼ばれるものがあり、人類は集団で無意識を共有していると説明しました。例えばですが、日の出を見ると美しく見えるのは、元型に象徴的なイメージが共有されているからだとされています。

現代文や数学でも使えますよ。

まとめ

では、本記事のまとめといきましょう。

次回は頻出事項の青年期の自己形成について取り扱っていきます。これまでより人の名前も、覚えることも桁違いに多いですが、インプットとアウトプットを繰り返しながら、覚えていきましょう!

では次の記事でお会いしましょう!

コメント