このページの目的

この記事の読者が、倫理をゼロから始めて、共通テストで満点を取れることを目指すという企画です。

今回は次の内容を扱います。

- 自我の目覚めに関する問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

なお、前回は青年期がどのように現れるのかについて、取り扱いました。

見ていない方はこちらからどうぞ!

人間に関わる事項について、何が聞かれる?

人間に関わる事項(青年期、認知と発達など)について、年度ごとに出題事項をまとめてみました。

- 【2025年度】

フランクルの『夜の霧』にまつわる読解問題(本試験)

人間の記憶の仕組み(本試験)

社会的に「大人」となるための条件に関する問題(追試験)

脱中心化と愛着に関する問題(追試験) - 【2024年度】

青年期の発達課題と脱中心化に関する問題(本試験)

防衛機制に関する問題(本試験)

ビッグファイブ(五因子モデル)に関する問題(追試験)

防衛機制に関する問題(本試験) - 【2023年度】

自我の目覚めに関する問題(本試験)

青年期の心理社会的モラトリアムに関する問題(追試験)

このようにリストアップしてみましたが、太字で示したところがおおよそ倫理で頻出事項となります。ただし、2025年度から新課程での大学入試となり、「公共・倫理」というくくりになりました。

学習内容についても、記憶や認知、道徳性や社会性の問題がこれよりも多く出ることが予想されます。実際、2025年度においては大問1つ分が認知に関する問題となっていました。読解問題として出題されることが予想されますが、ある程度はカバーしておいた方が読解問題を解く助けになると思います。

青年期の出現のポイント

青年期の出現については、次のようなポイントがよく聞かれます。

- 近代化に伴うモラトリアム(猶予期間)の延長と、それまでの青年期の位置づけ

- 自我の目覚め(特に学者が自我の目覚めについてどのように呼んでいるのか)

- 社会性の発達や道徳性の発達

今回学ぶのは、2番目の自我の目覚めについてです。

自我の目覚めって何?

前回は青年期が近代社会によって生まれた時期であることをお話ししました。

今回は、青年期に特有の「自我の目覚め」について、解説していきます。

自我とは、「自分が自分である」という感覚や意識のことを指します。青年期ではとくに自我が発達する時期であると指摘されています。このとき、青年は成功を重ねて自信を深めますが、一方で失敗や挫折によって自信を喪失したり、劣等感を体験したりすることもあります。また、自身を理解してくれない周囲に対して、孤独感を覚えることもあるとされています。

さて、共通テストで狙われるのは、この自我の目覚めが「誰によって、どのように呼ばれているか」というところです。これからそれを説明していきますね。

自我の目覚めについて、先哲はどのように考えた?

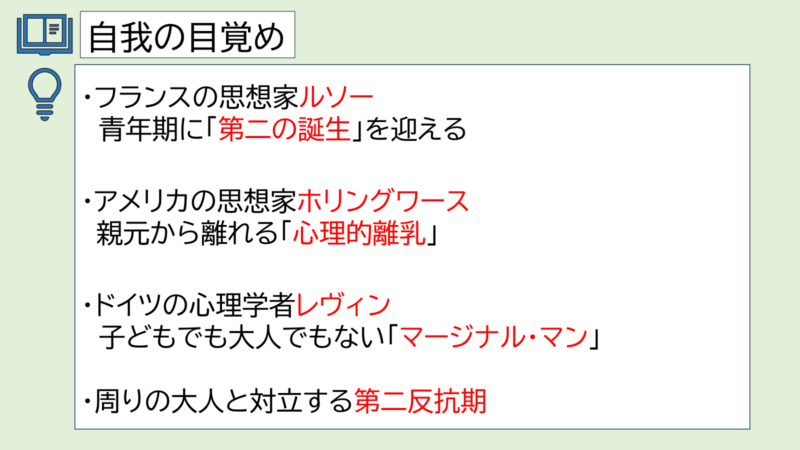

フランスの思想家ルソーは、人間を2回生まれる存在として捉えています。一度目は、この世に生を授かったときですが、二度目は「男性か女性に」生まれると著書『エミール』で述べています。身長や体重の増加に加え、体つきがそれぞれの性に対応する形で発達することを第二次性徴と呼びましたが、ルソーは第二次性徴と自我の目覚めのことを「第二の誕生」と呼びました。

また、アメリカの思想家ホリングワースは、このような自我の目覚めを「親元から離れる」過程として捉えています。そしてそのような意味を込めて、自我の目覚めを「心理的離乳」と呼んでいます。

ドイツの心理学者レヴィンも要注意です。青年期について、子どもと大人のどちらでもない「マージナル・マン(周辺人、境界人)」として捉えました。

青年期には周りの大人と対立することがよくおこります。これを第二反抗期と呼びます。また、青年期を不安と動揺が巻き起こりやすい時代という意味で「疾風怒濤の時代」と表現することもあります。元々はドイツ語の言葉で、文学運動のことを指します。この時期にゲーテが著した『若きウェルテルの悩み』は当時の若者に大きな衝撃を与えたことでも有名です。

愛着って何?

青年期になると、友達との向き合い方も変わっていきます。

イギリスの精神科医ボウルビィは、人間は特定の誰かと「仲良くしたい、もっとお近づきになりたい!」と思う傾向があると指摘しています。このように形成される愛着(アタッチメント)は、乳幼児期や児童期と、青年期や成人期とではまったく違う形で形成されます。

乳幼児期や児童期では、養育者以外にも祖父母や保育者、教師などにも愛着が形成されます。たまに「先生のことをお母さんと呼んでしまった」という微笑ましい体験談を聞くことがあったかもしれませんが、それはこのように愛着が形成されていった結果なのかもしれません。

一方で、青年期や成人期ではこの愛着の対象が友人や恋人に移行していくといいます。そして、この友人づきあいなどを通して、青年は自らがどのような人間なのか、どのような人間に見えるのかを知ることになります。このような一面について、アリストテレスは「友はもう一人の自己(第二の自己」という言葉を残しています。単に友達と話しているだけでも、青年はもう一人の自分を鏡に映したかのように見つめているというわけです。

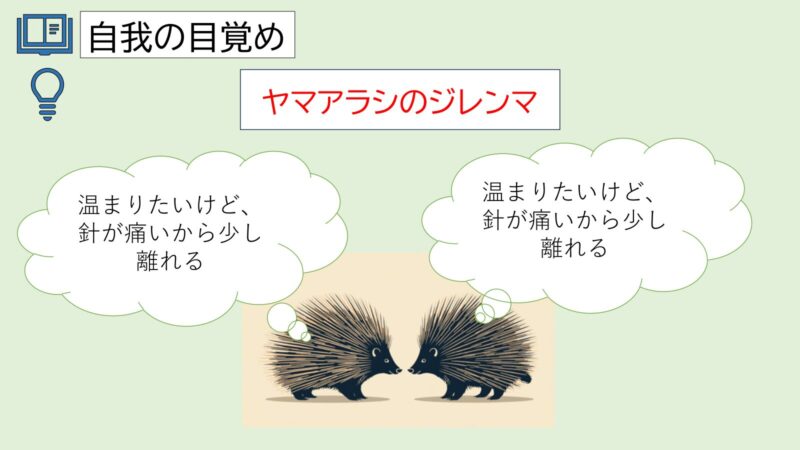

共通テストで高得点を目指す皆さんは、ヤマアラシのジレンマについても知っておかなければなりません。これはショーペンハウアーの寓話で出てくる話です。

2匹のヤマアラシは、お互いを温めるために、ぴったりと密着して体温を共有しようとします。しかし、ヤマアラシには大量の針がついているため、その針に傷つけられないようにハリネズミたちは距離感を取ろうとします。この絶妙な距離感を友人付き合いの距離感に例えて、ハリネズミのジレンマと呼ぶことがあります。

まとめ

では、今回のまとめをしましょう。

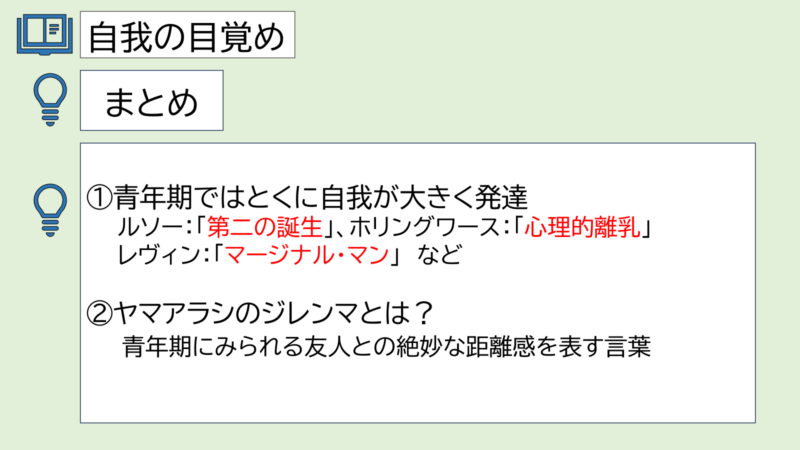

- 青年期にはとくに自我が大きく発達する

- ルソーは「第二の誕生」、ホリングワースは「心理的離乳」、レヴィンは「マージナル・マン」と青年期について述べている!

- ヤマアラシのジレンマとは、青年期にみられる友人との絶妙な距離感を示した言葉である

次回は、共通テストでも狙われることが予想される、社会化と道徳化に関する事項について扱っていきます。次回もお楽しみに!

コメント