この記事が対象としている方

- 大学入試で倫理を使う予定の受験生

- 定期テストや日常の学習で倫理を勉強している人

- 哲学や思想に興味があるけど、難しい話は苦手……という人

【キーワード】

プラトン、イデア論、洞窟の比喩、アナムネーシス(想起)、現象界、イデア界、魂の三部分、国家の三階級、理想国家、四元徳、哲人政治

前回はソフィストとソクラテスについて取り扱いました。まだ見ていない方はこちら!

プラトンが言う「イデア」というのが何なのかわからなくて、困っています!

共通テストではどのように出てくる?

共通テストでは、古代ギリシア思想に関する問題が毎年1問は出題されています。なかでもプラトンは、思想のキーパーソンとして頻出です。

イデア論や理想国家といった基本的な内容だけでなく、文章の読解問題として彼の著作や思考が引用されることもあり、単なる暗記では対応できません。

特に有名な「洞窟の比喩」は、プラトンのイデア論を象徴的に表現したものとして、共通テストでも実際に出題された実績があります。

囚人、影、太陽といったキーワードが何を意味するのか、背景にある思想とセットで押さえておくことが重要です。

思想の内容を文章で説明できるようにしておくと安心なんですね!

イデア論ってなに?

さて、本題に入りましょう。

プラトンは、前回の記事で紹介したソクラテスの弟子にあたります。実は、私たちが知っているソクラテスの思想の多くは、プラトンが『ソクラテスの弁明』などの著作を通じて伝えたものです。というのも、ソクラテス自身は一切の著作を残していないため、彼の考え方は弟子たちによって記録されたものに頼るしかないのです。

そしてプラトン自身も、ソクラテスから強い影響を受けており、彼の哲学の出発点には常に師の教えがありました。プラトンはどのような思想を唱えたのでしょうか?

プラトンはこのように考えたわけです。

「この世界にあるものは、すべて『本物』のコピーにすぎない」

えっ、どういうこと?って思いますよね。

例えばですが、きれいな絵画を見て「美しい」と感じたとしましょう。しかし、プラトンはその美しさについて「美そのもの」ではないと言います。この世にある美しいものはすべて、「美のイデア」の不完全なコピーにすぎないというのです。

イデアってなに?

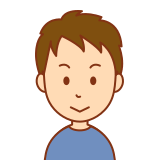

先に述べた「本物」をプラトンはイデアと呼びました。このイデアは次のような特徴をもっているとされています。

- 感覚ではとらえられず、理性によって認識できるもの

- 現実にある一つひとつの存在の原型として存在している

- 感覚を通じて感じ取れる個々のものはイデアの不完全な影(コピー)にすぎない

そしてプラトンはこの世界は、「イデア界」と呼ばれる完璧な世界の「コピー」であるといいます。このような世界を現象界とも呼びますが、人間の感覚で感じ取れる世界はいつも変化して不完全なものとしています。

洞窟の比喩:私たちは影しか見えていない?

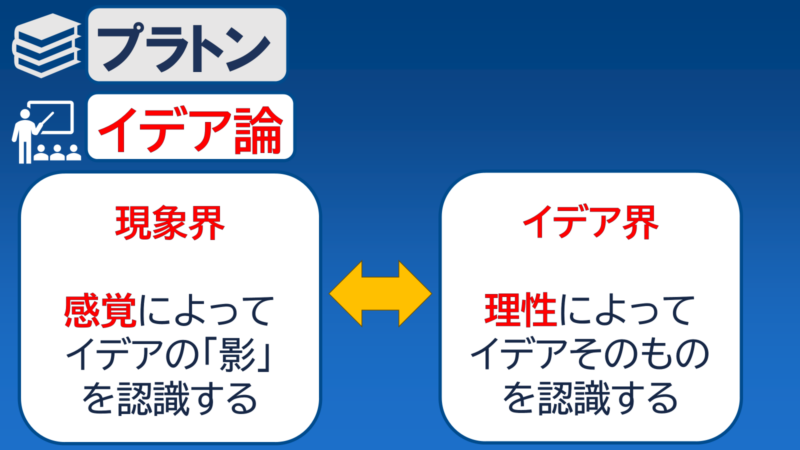

プラトンの洞窟の比喩は、彼の哲学を説明する際によく用いられる有名なたとえ話です。

- 囚人は、洞窟の中でずっと壁に向かって座らされている

- 背後にはかがり火が燃えていて、その前をモノが通ると、壁に「影」が映る

- 囚人たちは、その影こそが本物であると信じている。

しかしある日、1人が外の世界へ出て気づきます。

「影じゃなくて、こっちが本物の世界」

ここで言う洞窟の中は現象界、つまり現実の世界を表しています。そして洞窟の外は、本物の世界、つまりイデア界を表しています。人間は呪縛を解くことで、現象界の外にはさまざまなイデアが存在していることを認識することができます。この外の世界の太陽は「善のイデア」の比喩です。すべてのものを照らす太陽は、イデアで言うならば「すべてのイデアを統一する最高のイデア」ということになります。

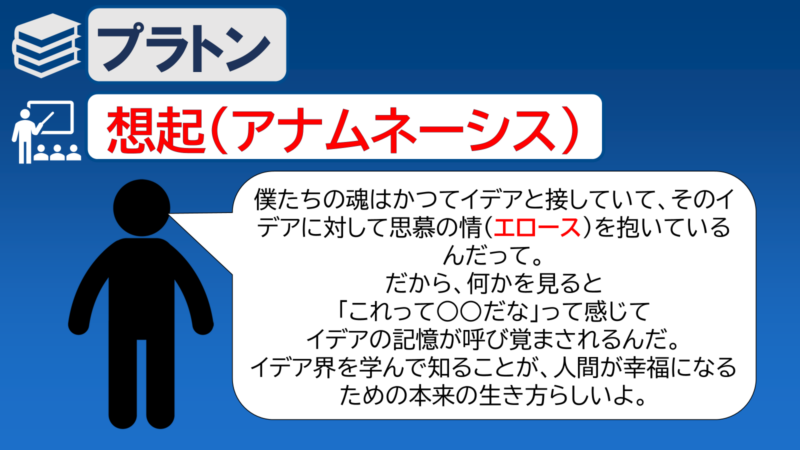

想起(アナムネーシス)ってなに?

プラトンはイデアについて、このようなことも言っています。

「人間の魂は生まれる前にイデア界にいた。その記憶を思い出すのが学びである。」

これは想起(アナムネーシス)という考え方です。

人間の魂は生まれる前にイデアを知っていました。しかし、身体という牢獄に閉じ込められた際にイデアを忘れてしまいます。しかし、何かを見て「これって○○だな」と感じたとき、イデアの記憶が呼び覚まされます。これを想起(アナムネーシス)と呼ぶのです。

プラトンによれば、魂にはかつて接したイデアに対する思慕の情があると言います。これをエロースと呼びます。このエロースによって、人間は再びイデア界を学んで知ることができるのです。そしてイデア界を学んで知ることが、幸福につながる人間の本来の生き方であるとしました。

プラトンが考えた「理想の国家」

プラトンは『国家論』で政治についても言及しています。哲学者にもかかわらず、なぜ政治に思索を巡らせたかについてはあとで触れましょう。

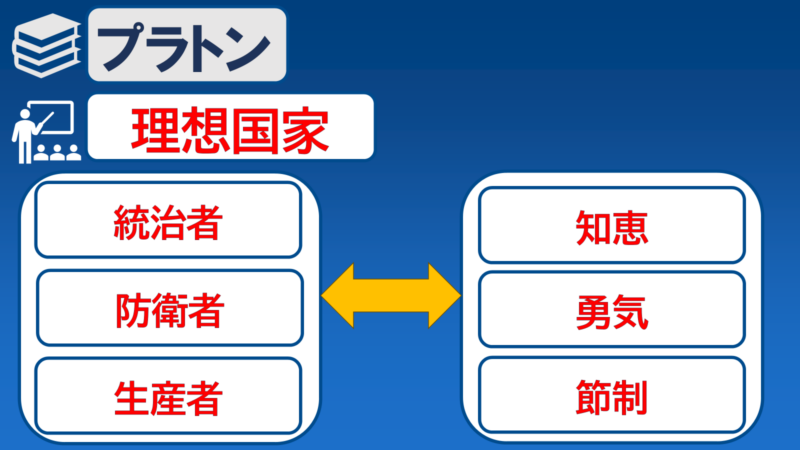

プラトンは国家について、統治者、防衛者、生産者という3つの階級に分けます。そしてそれぞれについて、身につけるべき徳があるとしました。

- 統治者:知恵の徳

- 防衛者:勇気の徳

- 生産者:節制の徳

この3階級が調和したとき、理想国家となるとプラトンは考えました。そして君主についてもプラトンは述べています。

「本当に善を知っているのは哲学者なのだから、哲学者が政治をするべきである」

今の世の中で言えば反発を招きそうですが、プラトンはこのような哲人政治を唱えたのでした。

このように考えるのにも、プラトンの師ソクラテスが関わっています。ソクラテスは本当の知について問答法を通じて気づかせようとしたのですが、それをよく思わない政治家たちによって告発され、最終的には自ら毒杯を仰いで死ぬこととなります。また、この頃にはペロポネソス戦争でアテネが敗北し、さらに民主政治も崩壊していくこととなります。

このような状況のなかで、プラトンは「本当に知恵のある者が治めなければ、この世の中はよくならない」という結論に至り、哲人政治を唱えたのでした。

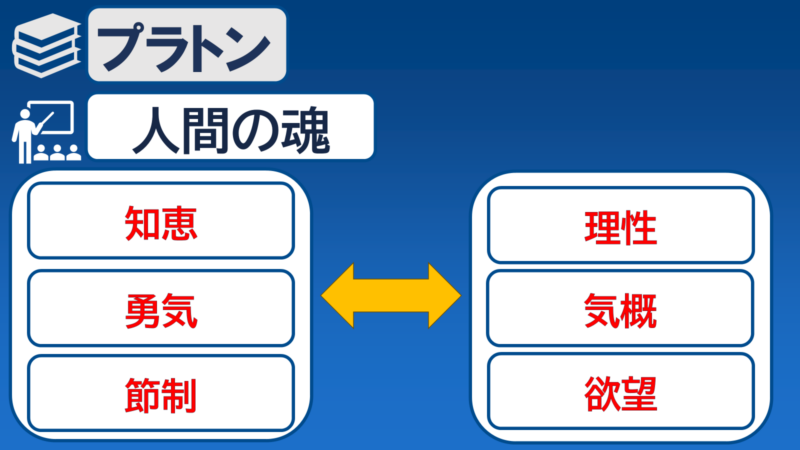

人間の魂の構造

プラトンは人間の魂にも国家と同じ構造があるとしました。

そして、この3つの徳が調和するとき、魂全体の徳である正義が実現されることとなります。この知恵・勇気・節制・正義の4つの徳を四元徳と呼ぶこともあります。

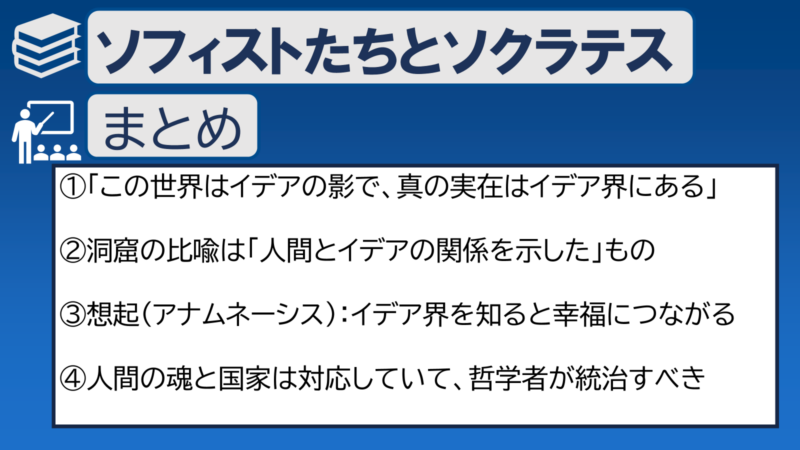

まとめ

では、まとめといきましょう。

次回はアリストテレスについて取り扱っていきます。プラトンとアリストテレスの違いはきちんと抑えておく必要がありますので、プラトンの思想についておさらいしておきましょう。

では、また次回の記事でお会いしましょう。

コメント