このページの目的

この記事の読者が、倫理をゼロから始めて、共通テストで満点を取れることを目指すという企画です。

今回は次の内容を扱います。

- 青年期の出現に関する問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

人間に関わる事項について、どのようなことが聞かれる?

人間に関わる事項(青年期、認知と発達など)について、年度ごとに出題事項をまとめてみました。

- 【2025年度】

フランクルの『夜の霧』にまつわる読解問題(本試験)

人間の記憶の仕組み(本試験)

社会的に「大人」となるための条件に関する問題(追試験)

脱中心化と愛着に関する問題(追試験) - 【2024年度】

青年期の発達課題と脱中心化に関する問題(本試験)

防衛機制に関する問題(本試験)

ビッグファイブ(五因子モデル)に関する問題(追試験)

防衛機制に関する問題(本試験) - 【2023年度】

自我の目覚めに関する問題(本試験)

青年期の心理社会的モラトリアムに関する問題(追試験)

このようにリストアップしてみましたが、太字で示したところがおおよそ倫理で頻出事項となります。ただし、2025年度から新課程での大学入試となり、「公共・倫理」というくくりになりました。

学習内容についても、記憶や認知、道徳性や社会性の問題がこれよりも多く出ることが予想されます。実際、2025年度においては大問1つ分が認知に関する問題となっていました。読解問題として出題されることが予想されますが、ある程度はカバーしておいた方が読解問題を解く助けになると思います。

青年期の出現のポイント

青年期の出現については、次のようなポイントがよく聞かれます。

- 近代化に伴うモラトリアム(猶予期間)の延長と、それまでの青年期の位置づけ

- 自我の目覚め(特に学者が自我の目覚めについてどのように呼んでいるのか)

- 社会性の発達や道徳性の発達

そもそも青年期って何?

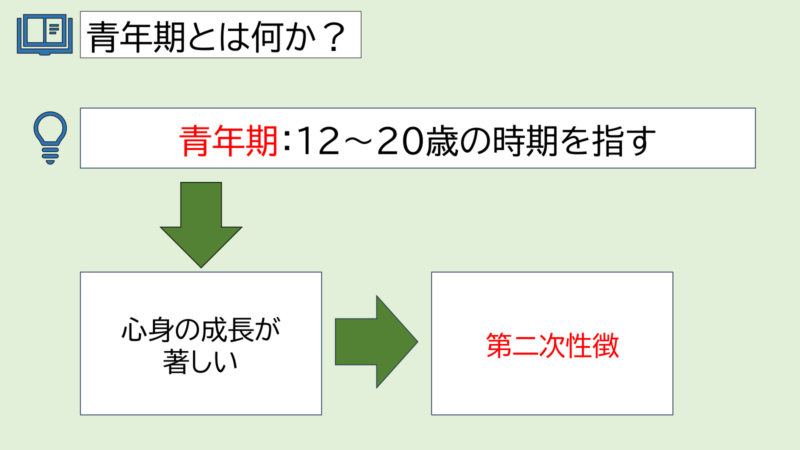

青年期とは、12~20歳ぐらいの時期を指す言葉です。この時期は心身の成長が著しく、身体や心に大きな変化が訪れる時期でもあります。

とくに身長や体重の増加に加え、体つきがそれぞれの性に対応する形で発達します。これは一般的に第二次性徴と呼ばれています。

モラトリアムって何?

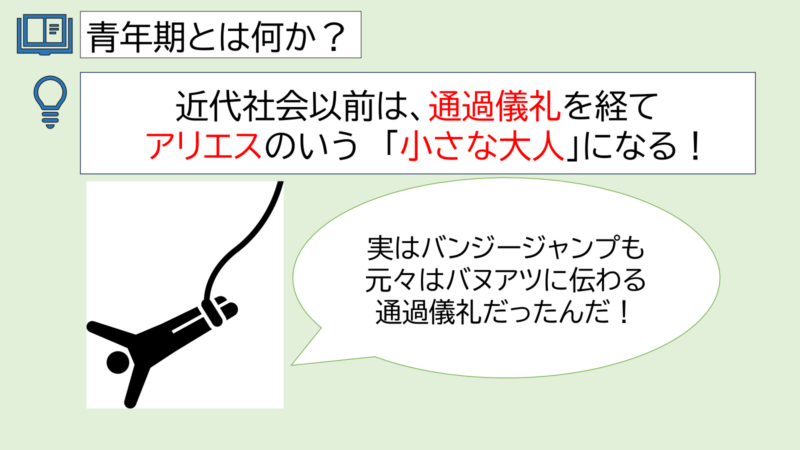

近代社会になる前は、成長した子どもがそのまま大人として扱われていました。このような特徴をもつ、中世の子どもについて、アリエスは「小さな大人」と呼んでいます。

(※アリエスの学説については最近では異論が多く出ていますが、教科書では支配的な記述が多いので、取り上げています)

そして、成長した子どもが大人になるための儀礼を通過儀礼(イニシエーション)と呼んでいます。皆さんが思い浮かぶのは成人式でしょうか。このような通過儀礼を経て、「子どもは大人となる」のです。

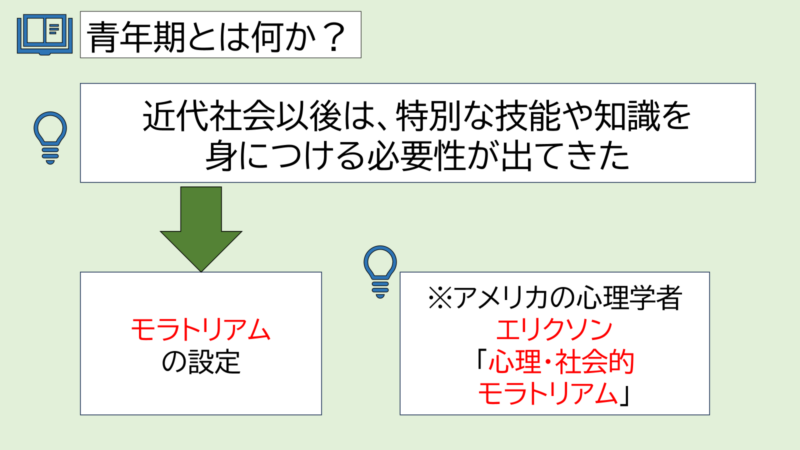

しかしながら、産業革命を経ると、子どもの扱いがガラリと変わります。つまり、子どもから大人になるために、準備期間が必要となったのです。例えば、何かを加工する技術だったり、学問の基礎だったり、何かを調理する技能だったり……そのような技能や能力を身につける必要性が生じたのです。そのため、知識や技能を身につけて社会生活を送るための一定の学習期間が必要となったのです。これが「モラトリアム」が必要になる理由となります。

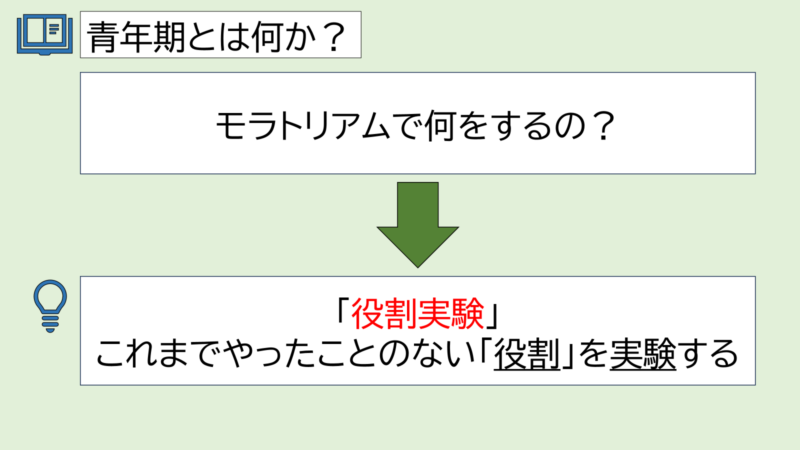

なお、このような期間を一般にモラトリアムと呼んでいます。元々は金融などで用いられる語ですが、心理学でも用いられます。特にアメリカの心理学者エリクソンは「心理社会的モラトリアム」と呼んでいます。エリクソンは、このモラトリアムという期間について、社会や文化が「役割実験」を許容している期間と述べています。

モラトリアムの意義とは?

役割実験について、もっと具体的な例を挙げましょう。高校生の皆さんには一般的でないかもしれませんが、大学生になるとアルバイトをやる人が急増します。本当に気づいたらみんなアルバイトやっています。大学生になるのにもお金がかかるのですね。

このアルバイトは正規社員に比べたら負う責任は少ないですが、「自分にどんな仕事が向いているのだろう」と考えるのにはうってつけなのです。これは就職活動の一環で行われるインターンでも同じことがいえます。このように、別の「役割」を実際に経験することで、自分がどのような技能や知識を身につけるべきなのかを明らかにしていきます。これが役割実験という言葉の意味です。そして、そのための時間となるのがモラトリアムです。

現代のモラトリアムは何が違う?

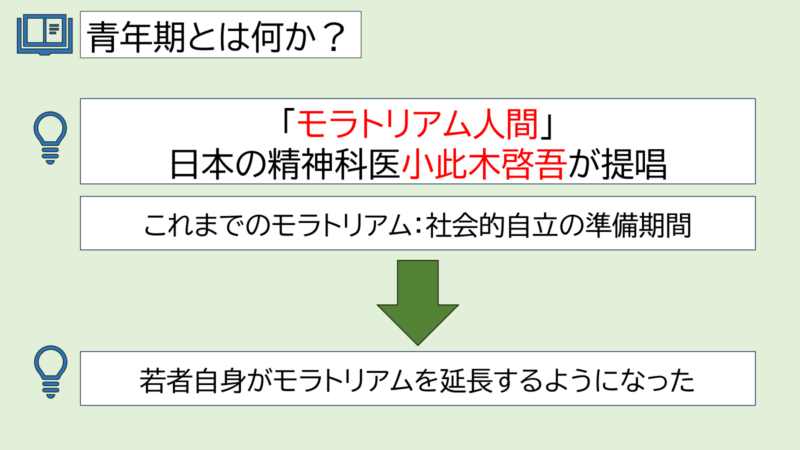

さて、ここまでで近代社会以後のモラトリアムを扱っていきましたが、現代のモラトリアムはそれまでのモラトリアムと比べて、別の一面を持っています。これは、日本の精神科医である小此木啓吾が「モラトリアム人間」と形容しているものです。下で詳しく説明していきますね。

これまでのモラトリアムは、「子どもから大人になるまでの準備期間」というものでしたが、現代の若者はこのモラトリアムをさらに延長しようとしているというのが小此木の主張です。

モラトリアムという期間は、それまでの人生に比べてとても自由度が高いのです。なので、自由で心地よい状況が続いてほしいと願い、本来すべきである判断を先送りにする若者が増えてきています。このように、本来のモラトリアムの意味である「準備期間」を伸ばそうとする人間を「モラトリアム人間」として呼んでいるわけです。

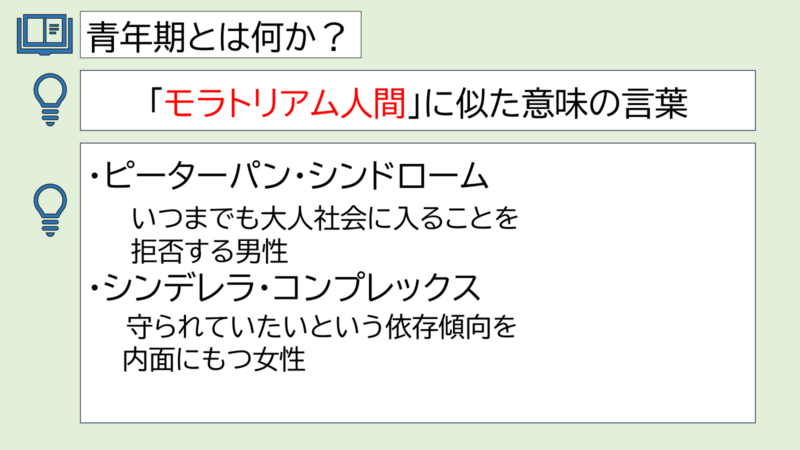

このような意味をもつ用語はいくつかあります。下のリストに2つ挙げておきますので、この用語が出てきたときには、意味を選べるようにしておきましょう。

- ピーターパン・シンドローム:いつまでも大人社会に入ることを拒否する男性

- シンデレラ・コンプレックス:守られていたいという依存傾向を内面にもつ女性

まとめ

では、今回のまとめをしましょう。

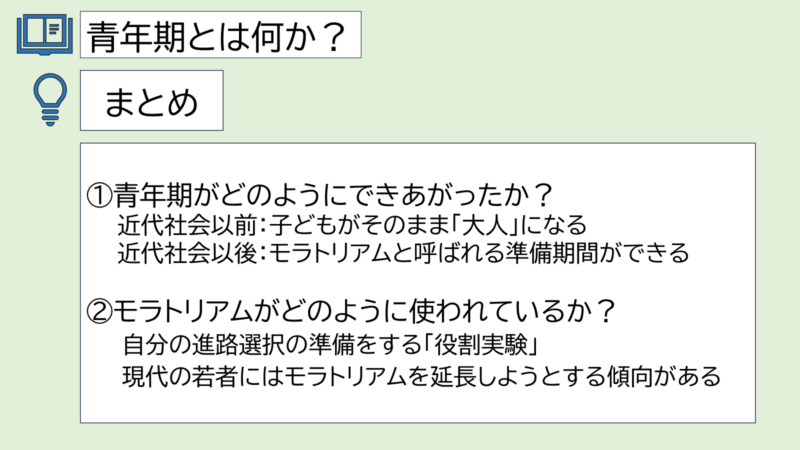

- 近代社会以前には、子どもがそのまま大人になることが多かった!

- 近代社会以後から、モラトリアムと呼ばれる準備期間が設けられた

- モラトリアムでは自分の進路選択に関する準備をすることが多い

- 現代の若者はモラトリアムを延長しようとする傾向がある(と指摘されている)

次回は、自我のめざめについて扱っていきます。次回もお楽しみに!

コメント