このページの目的

この記事の読者が、倫理をゼロから始めて、共通テストで満点を取れることを目指すという企画です。

今回は次の内容を扱います。

- マズローの欲求階層説や動機づけに関する問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

なお、前回はパーソナリティをどのように分けるのかについて、取り扱いました。

見ていない方はこちらからどうぞ!

今回扱う記事の内容について、何が聞かれる?

マズローの欲求階層説や動機づけについて、これまでの共通テストで何が聞かれてきたのか、確認してみようかと思いました。しかし、2021年から始まった共通テストでは、1度もマズローの欲求階層説や動機づけに関する出題はありませんでした。

しかしながら、倫理の大半の教科書にも記載があるので、マズローの欲求階層説や動機づけが出題される可能性は高いでしょう。センター試験時代まで遡れば、マズローの欲求階層説についても出題があります。そのため、共通テストの性質からこのようなことが予想できます。

マズローの欲求階層説について、それぞれの欲求がどのような性質をもつものなのかを問う問題が出るということが予想できます。それぞれの欲求を覚えているだけではなく、その欲求がどのように満たされていくのかについてまで、問われる可能性が高いです。

また、動機づけに関しては2025年の共通テストでダミーの選択肢として記載がありました。そのため、共通テストの作問者は動機づけを「公共・倫理」の内容として認識しているということも明らかでしょう。そのため、この部分に関してもしっかり学んでいきましょう。

人間の欲求のポイント

- 人間の欲求はどのように満たされるのか?(マズローの欲求階層説)

- 人間はどのように行動を起こすのか?(動機づけ)

この2つが共通テストで出やすい事項となります。

そもそも欲求って何?

人間は生きるために欲求を有しています。その欲求には、生まれながらのものもあれば、誕生後に獲得されるものもあります。例えば、食欲や睡眠欲は生まれながらにもつ欲求のため、生理的欲求(一次的欲求)と呼ばれます。

それに対して、例えば「お金持ちになりたい」「会社の社長になりたい」といった欲求は、人間として生まれた後に獲得する欲求です。そのため、これらを社会的欲求(二次的欲求)と呼ぶこともあります。

マズローの欲求階層説って何?

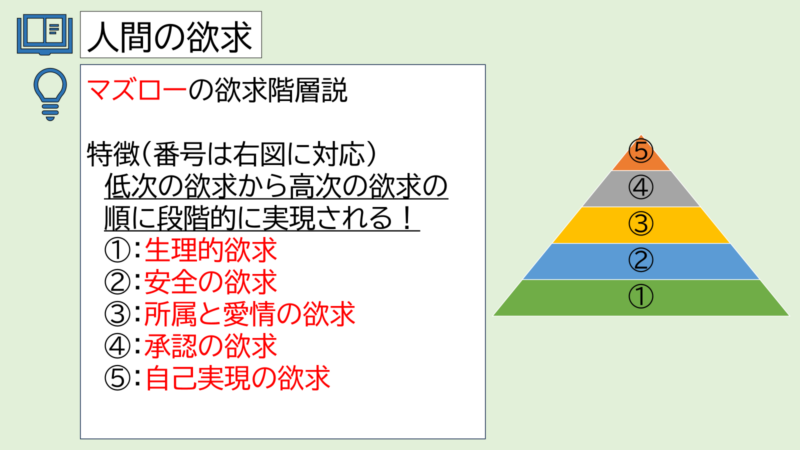

この欲求の部分については、先ほどから出てきているマズローの欲求階層説が狙われます。

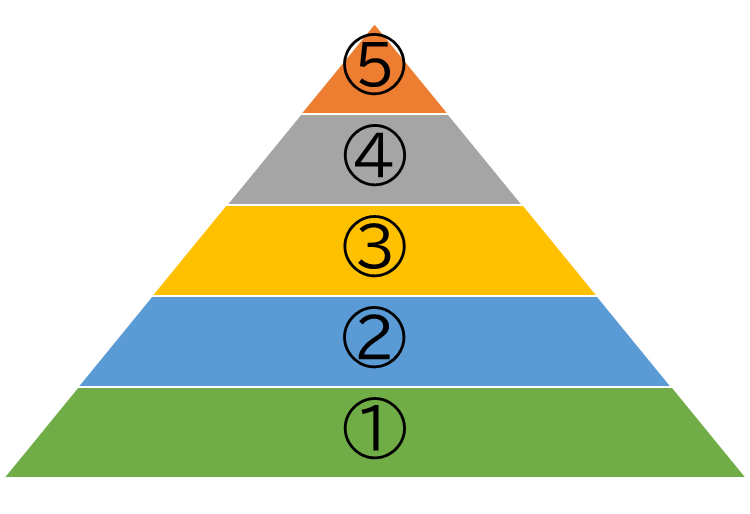

マズローは、人間の欲求はピラミッドのように階層を成しており、低次の欲求から高次の欲求の順に段階的に実現されると説明します。

後で説明用のスライドにも出てきます。

上図に番号がふられていますね。これはそれぞれに対応する欲求があるということです。

①:生理的欲求:食欲や睡眠欲など

②:安全の欲求:危険からの回避、健康など

③:所属と愛情の欲求:集団への帰属、愛情など

④:承認の欲求:尊厳・承認・顕示など

⑤:自己実現の欲求:自己達成、生きがいなど

このような点を踏まえれば、マズローの欲求階層説は大丈夫です。

※たまに自己超越欲求というワードが出てきますが、こちらはマズローが存在を示唆しているものではありますが、この欲求階層説には含まないことにします。マズロー自身も「この段階に行き着く人間は本当に少ないよ」と言っているうえ、自己超越欲求という言葉はマズローの著書に出てこないからです。

動機づけって何?

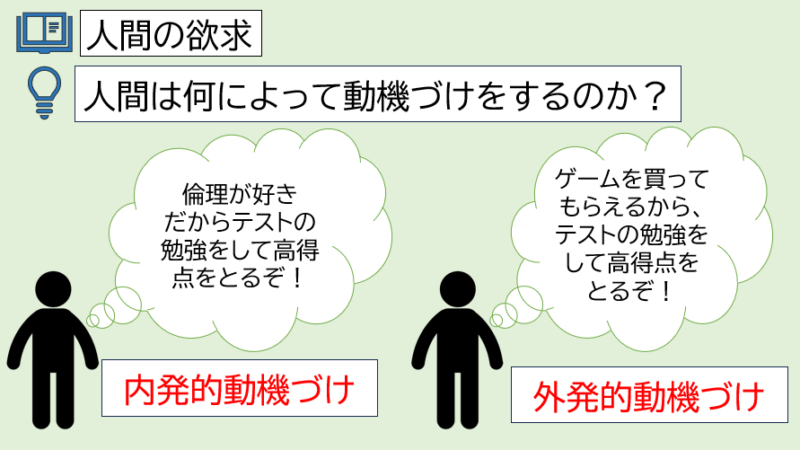

動機づけとは、人間が何かしらの行動を開始し、その行動を持続する過程のことです。これについては具体例を挙げた方が良いでしょう。

今、あなたは1週間後に倫理のテストが控えています。あなたがどのような動機づけで勉強するのかを考えてみましょう。

もし、あなたが「倫理が好きだから、テスト勉強をして高得点をとりたい!」と考えている場合、あなたは自分の興味・関心に従ってテスト勉強をしていることになります。

このように自分の興味や好奇心に従う場合、誰かに何かをされなくてもテスト勉強をして、高得点を取ろうとするでしょう。このような動機づけを内発的動機づけと呼びます。

もし、あなたが「高得点をとったらゲームを買ってもらえるから、テスト勉強をして高得点をとりたい!」と考えている場合、あなたは他の人からのご褒美があるからテスト勉強をすることになります。

このように、賞罰(ご褒美または罰)に基づいた動機づけを外発的動機づけと呼びます。

どっちがどっちなのか、区別して覚えておきましょう。

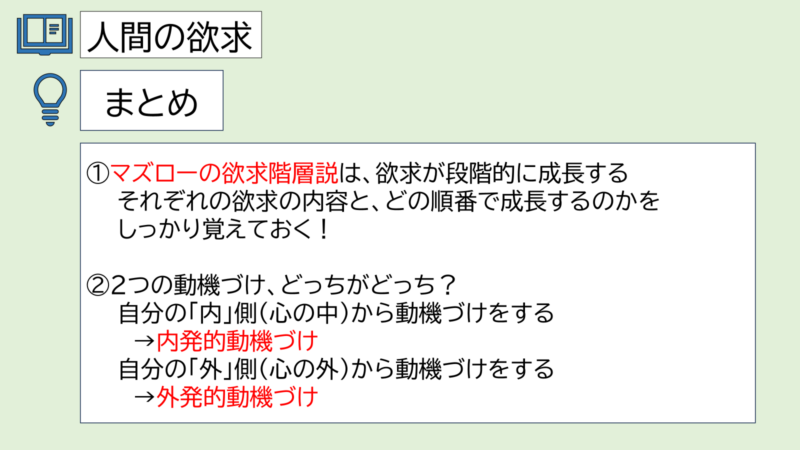

まとめ

では、本記事のまとめといきましょう。

- マズローの欲求階層説は、欲求が段階的に成長していく!

それぞれの欲求の内容と成長していく順番をしっかり覚えておく! - 2つの動機づけを具体例を絡めて覚える!

まとめスライドをしっかり見ておこう!

次回は、今回取り扱った欲求が長い間満たされないとどうなるのか、そして共通テスト、センター試験ともに頻出の防衛機制について扱っていきます。

それでは、次の記事でまたお会いしましょう。

コメント