このページの目的

この記事の読者が、倫理をゼロから始めて、共通テストで満点を取れることを目指すという企画です。

今回は次の内容を扱います。

- 社会性と道徳性に関する問題について、共通テストレベルの問題を解けるようになる。

なお、前回は青年期で自我がどのように目覚めるかについて、取り扱いました。

見ていない方はこちらからどうぞ!

人間に関わる事項について、何が聞かれる?

人間に関わる事項(青年期、認知と発達など)について、年度ごとに出題事項をまとめてみました。

- 【2025年度】

フランクルの『夜の霧』にまつわる読解問題(本試験)

人間の記憶の仕組み(本試験)

社会的に「大人」となるための条件に関する問題(追試験)

脱中心化と愛着に関する問題(追試験) - 【2024年度】

青年期の発達課題と脱中心化に関する問題(本試験)

防衛機制に関する問題(本試験)

ビッグファイブ(五因子モデル)に関する問題(追試験)

防衛機制に関する問題(本試験) - 【2023年度】

自我の目覚めに関する問題(本試験)

青年期の心理社会的モラトリアムに関する問題(追試験)

このようにリストアップしてみましたが、太字で示したところがおおよそ倫理で頻出事項となります。ただし、2025年度から新課程での大学入試となり、「公共・倫理」というくくりになりました。

学習内容についても、記憶や認知、道徳性や社会性の問題がこれよりも多く出ることが予想されます。実際、2025年度においては大問1つ分が認知に関する問題となっていました。読解問題として出題されることが予想されますが、ある程度はカバーしておいた方が読解問題を解く助けになると思います。

青年期の出現のポイント

青年期の出現については、次のようなポイントがよく聞かれます。

- 近代化に伴うモラトリアム(猶予期間)の延長と、それまでの青年期の位置づけ

- 自我の目覚め(特に学者が自我の目覚めについてどのように呼んでいるのか)

- 社会性の発達や道徳性の発達

今回学ぶのは、3番目の社会性の発達や道徳性の発達についてです。

社会性や道徳性の発達のポイントは?

共通テストで社会性の発達といえば、9割はピアジェしか出てきません。しかし、まずは社会性の大まかな概要を見てみましょう。

人間の社会性の発達に必要とされるのは、共感性だとされています。そして、共感するためには他者の視点に立って、その人のものの見方や感情などを理解することが必要とされています。

そして、この「他者の視点に立つ」「その人のものの見方や感情などを理解する」というところについて、自らの考えを述べたのがピアジェでした。

また、人間は発達段階を経ていくごとに道徳性も発達していきます。その道徳性について、有名な発達理論を唱えたのがコールバーグでした。

※実は、コールバーグの道徳性の発達に関する理論については、異論を唱えた人物がいました。

この人物については別の記事で取り扱います。

ピアジェの脱中心化とはどのような考えなのか?

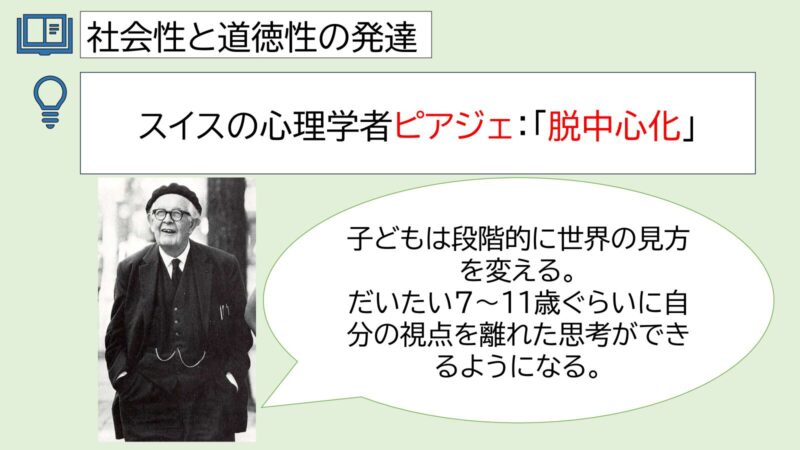

スイスの心理学者ピアジェは、それぞれの年齢でどのようなことができるようになるのかにつ いて、説明を試みました。

- 感覚運動期(0~2歳)

身体の動きに応じて変化する感覚を通して、世界を認識する - 前操作期(2~7歳)

イメージや言語により物事を捉える

自分自身の立場から世界をみる傾向がある(これを自己中心性といいます) - 具体的操作期(7~11歳)

自分の視点を離れて抽象的な思考ができるようになる(これを脱中心化といいます) - 形式的操作期(11歳以降)

他者の考えを理解したり、他者が自分の思考や感情をどう思っているのかを理解できる

「○○期」というワードも重要ですが、まずは「子どもは誰を中心に世界を見るか」というところを覚えていきましょう。そして前操作期の「自己中心性」と具体的操作期の「脱中心化」は最優先で覚えます。

コールバーグの道徳性発達理論とはどのような考えなのか?

コールバーグの道徳性の発達に関する理論は、段階を追って道徳性がどのように発達するのかについて説明したものです。

- 第1段階:他者から罰せられるかを基準とする

- 第2段階:自分の利益が守られるかを基準とする

- 第3段階:他者から好かれるかどうかを基準とする

- 第4段階:与えられた規則に合っているかどうかを基準とする

- 第5段階:関係者と合理的に定められたルールであるかを基準とする

- 第6段階:普遍的な良心に基づくかどうかを基準とする

ここまで取り扱っておいて何ですが、おそらくこの理論はここまで詳しくは聞かれないと思います。しかしながら、コールバーグが道徳性の発達に関する理論を唱えたことは出題される可能性がありますので、ここはしっかりおさえておきましょう。

ハインツのジレンマを通して考える道徳性

さて、コールバーグの道徳性発達理論について取り扱いましたが、共通テストで出題されかねないのが、読解問題です。そして、コールバーグの道徳性発達理論を考える上で外せない思考実験があります。それをこれから考えてみましょう。ぜひゆっくり読んでみてください。

ヨーロッパで、一人の女性がたいへん重い病気のために死にかけていた。その病気は特殊なガンだった。彼女の命をとりとめることができると医者が考えている薬がただ一つあった。それはラジウムの一種であり、同じ町に住む薬屋が最近発見したものだった。その薬は作るのに200ドルかかったが、薬屋はその10倍の2000ドルの値を付けていた。病気の女性の夫であるハインツは、すべての知人からお金を借りようとした。しかし、その値段の半分の1000ドルしか集まらなかった。彼は、薬屋に妻が死にかけていることを話し、もっと安くしてくれないか、それでなければ後払いにしてくれないか、と頼んだ。しかし、薬屋は「だめだ。私がこの薬を見つけたのだし、それでお金を儲けるつもりだからね」といった。ハインツは絶望的になり、妻の命を救うために薬を盗みに彼の薬局に押し入った。

問い:ハインツはそうすべきだったのだろうか?また、それはなぜか?

これは道徳性の基準をどこに置くのかによって、回答が180度変わる問いになります。

例えば、「自分の利益が守られるか」を基準にしたとき、薬屋がハインツの要求を拒否したことは正しいことになります。薬屋は自分の利益を守るために拒否したのですからね。一方で、ハインツが薬屋に押し入ったことも正しくなります。妻の命を守るために(=自分の利益を守るために)薬を強奪しようとしたのですから。

では、「与えられた規則に合っているか」を基準にしたときにはどうなるでしょうか。ここには法律などの記載はありませんが、一般的に「盗みをしてはいけない」という規則は存在しているはずなので、ハインツの行為は不正(正しくない)となります。一方で、薬屋は売り買いの約束をしなかっただけなので、行為としては正しいものになります。

最後に「普遍的な良心に基づくかどうか」を基準にしたときにはどうなるでしょうか。ハインツの行為は「盗みをしてはいけない」という意味では良心に基づいていませんが、妻を救うという目的では良心に基づいています。一方で、薬屋の行為は「不正なことを何もしていない」という意味では良心に基づいていますが、結果的に「ハインツの妻の命を見捨てた」という行為には良心が基づいていませんね。

なんでこんなジレンマが生じるの?

実は、このジレンマ(矛盾)は起こるべくして起こるものです。少し難しい話をさせてくださいね。

「何が正しいのかを考える」とき、そこには個人の価値観の違いが出てきます。これから取り扱う思想の中にもそのような考えは数多く存在します。そのようなとき、倫理学(倫理の学問)では「常にその倫理が正しいと言えるのか」という論点に目を向けることになります。ある思想家は「常に正しいと言える思想は存在しない」と主張する一方、別の思想家は「常に正しい原理が存在する」と主張することもしばしばです。

今回のジレンマの場合、コールバーグの発達段階における道徳性はそれぞれ別の根拠に基づいています。別の根拠に基づいた場合、別の結果が得られることは珍しくありません。倫理の真髄は、そのようなジレンマに直面したときに、「どのような意味でそれが正しいのか、あるいは不正なのか」を考えるところにあります。

もし皆さんがこれらの記事を通して倫理学を学びたくなったならば、まずは先哲の思想を知ってください。そしてその考えが現在にどのように生かされているのかを考えてみると、倫理学の営みに触れることができるでしょう。

まとめ

では、本記事のまとめといきましょう。

- ピアジェは最優先で覚えるべきは「自己中心性」と「脱中心化」!

そのあとに、○○期を少しずつ覚えていく - コールバーグは道徳性の発達に関する理論を提唱した人物!

- 倫理特有のジレンマは共テでも頻出!ハインツのジレンマを通して慣れてみよう

次回からは、青年期の出現を離れて、パーソナリティ(人格)がどのように形成されるのかについて扱っていきます。少しずつ覚える量が増えていきますが、がんばっていきましょう!

では、また次回の倫理で会いましょう!

コメント